2025/07/13

コーポレート中小企業の成長に士業は不可欠!役割と必要性

中小企業の経営には専門的な知識と多角的なサポートが不可欠です。本記事では、税理士・公認会計士・弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士といった士業の役割や必要性、連携することで得られるメリットや活用ポイントを詳しく解説します。

1. 中小企業が士業と連携する重要性

1.1 経営課題と士業の専門知識の必要性

中小企業は限られたリソースと人材で事業運営を行っているため、税務・会計・法務・人事労務・許認可といった多岐にわたる経営課題には専門的な知識が不可欠です。経営者一人で全てを網羅することは困難であり、制度改正や法改正への対応を誤れば、経営リスクやコンプライアンス違反につながる可能性があります。士業のサポートを受けることで、最新の法令や制度動向に即した適切な経営判断が可能となり、本業への集中と企業成長が促進されます。

特に、税理士・公認会計士による財務管理や、弁護士による法的リスクマネジメント、社会保険労務士による労働法対応など、分野ごとの士業が持つ専門性は、中小企業に安心と安定をもたらします。中小企業庁の中小企業白書でも、外部専門家との連携が持続的な成長に寄与することが指摘されています。

1.2 信頼できる外部パートナーの選定理由

中小企業にとっての士業は、外部委託によるコスト削減だけでなく、経営上の意思決定や、トラブル回避、資金調達、事業承継といった重要局面のアドバイザーとしても大きな役割を果たします。経営環境の変化やグローバル化、副業解禁など、近年の社会変動への対応には、正確かつ迅速な専門判断が欠かせません。

士業と連携することで、客観的な第三者の視点から経営状況を分析し、持続的な成長を実現するための経営戦略立案やリスクヘッジが可能となります。信頼できる士業は、単なる外部委託先ではなく、パートナーとして中小企業の経営基盤を強化する存在です。士業との連携による質の高いアドバイスや法令順守の徹底が、経営の安定化と企業価値向上に直結します。

2. 税理士の役割と中小企業にとっての必要性

2.1 税務申告や節税対策の支援

中小企業が安定した経営を行う上で、正確な税務申告や適切な節税対策は不可欠です。税理士は、法人税・消費税・所得税といった各種税金の申告書類の作成から提出までをサポートし、最新の税法や制度改正を把握した上で、節税につながる最善のアドバイスを提供します。税務調査が行われる際にも、顧問税理士がいることで適切な対応が取れるため、中小企業経営者の安心につながります。

2.2 会計帳簿や財務管理のサポート

会計帳簿の記帳や決算業務は、中小企業の経営者にとって大きな負担となりがちです。税理士は、日々の取引内容を正しく記録し、財務諸表の作成まで一貫してサポートします。これにより、資金の流れが明確になり、経営判断や金融機関への説明、金融機関からの信用力向上にもつながります。また、会計ソフト導入や管理体制の整備といったIT化支援も税理士の重要な役割です。

2.3 資金調達や資金繰り相談での活用

中小企業経営では、「資金繰り」の安定が非常に重要となります。税理士は、過去の財務データをもとにした資金計画の作成や、金融機関提出用の書類整備、事業計画書作成支援などを行い、円滑な資金調達をサポートします。補助金・助成金の申請や、経営改善計画の策定にも関与し、企業の成長ステージに応じて適切なアドバイスを得ることが可能です。税理士と定期的な面談を重ねることで、未知のリスクにも迅速に対応できる体制の構築が可能となります。

税理士は、会社設立から事業拡大、事業承継にいたるまで、その都度最適なサポートを継続して提供できる専門家です。中小企業が持続的な成長を遂げるためには、税理士との信頼関係を築き、経営パートナーとして適切に活用することが重要です。

3. 公認会計士の役割と中小企業経営への貢献

3.1 監査業務と財務諸表の信頼性向上

公認会計士は、財務諸表の監査を通じて中小企業の経営情報の正確性・信頼性を客観的に証明する専門家です。会計基準や法令に適合しているかを確認し、第三者として事業内容や資産状況を厳しくチェックします。監査によって作成された財務諸表は、金融機関や投資家、取引先からの信用度を高める大きな要素となります。

また、監査を受ける過程で経理や内部統制の弱点が明らかになり、不正会計や誤記帳のリスクを未然に防ぐことができるため、企業のガバナンス強化にもつながります。これは、成長段階の中小企業にとって、持続可能な発展を支える重要な基盤となります。

3.2 企業成長や上場準備のコンサルティング

公認会計士は監査業務だけではなく、中小企業が持続的な成長を遂げるための経営コンサルティングサービスも展開しています。例えば、事業拡大や組織再編、IPO(株式公開)準備など、専門知識を活用した戦略策定や実行支援が挙げられます。

上場準備においては、内部統制体制の整備やディスクロージャー(情報開示)の対応、適正な決算体制の構築など、数多くの専門的ノウハウが必要です。公認会計士は、会計・監査だけでなく、金融商品取引法や会社法などの関連法令への対応サポートも行うため、経営者は安心して経営戦略に専念できます。

さらに、事業計画の策定や資金調達、M&A(合併・買収)に関する助言など、経営全般に関する幅広いサポートを受けられるのが公認会計士の強みです。

4. 弁護士が提供できる法務サービスとその必要性

4.1 契約書作成・チェックによるリスク回避

中小企業が事業を円滑に運営・拡大していく上で、取引先や顧客との契約に関する法的リスクを未然に防ぐことは重要です。弁護士は、売買契約書や業務委託契約書、秘密保持契約書(NDA)など、さまざまなビジネスシーンで必要となる契約書の作成やレビューを通じて、不利益となる条項の排除やトラブル発生時の損失軽減に貢献します。また、法改正や最新判例にも対応したアドバイスを得ることができるため、常に最適な契約内容を保つことが可能です。

取引が国内にとどまらず海外展開を行う場合も、現地法や国際規格に適合した契約書作成が求められます。こうしたシーンでも、弁護士は専門的な知識と経験を活かして、企業の事業リスクを最小限に抑えます。

4.2 トラブル発生時の法律相談と紛争解決

ビジネスを進める上で契約トラブルや債権回収、労務問題、知的財産権の侵害、取引先との交渉・紛争など、予期せぬリスクが発生することがあります。こうした状況に迅速かつ的確に対応できるのが弁護士です。弁護士は法律相談を通じて状況を精査し、法的視点から解決策を提案します。さらに、必要に応じて示談交渉や調停、訴訟手続きまで一貫して対応できるため、経営者が安心して本業に専念できる環境が整います。

また、労働問題やハラスメント対策、M&A、株主総会対応など、多様化する法的課題にも弁護士は対応します。企業の信頼性を高め、社会的信用の維持に寄与する点でも、法務サービスの活用は不可欠です。

さらに、公益社団法人日本弁護士連合会や各都道府県弁護士会が運営する法律相談窓口も活用でき、法的トラブルの早期発見・解決を図ることが推奨されています。

5. 行政書士による書類作成と許認可申請サポート

行政書士は、中小企業が円滑に事業を運営するうえで必要不可欠な「各種書類作成」と「許認可申請」の専門家です。法令に基づく手続きを正確かつ迅速に行うことができるため、経営者が本業に専念できる環境を実現します。

5.1 各種許認可手続きへの対応

事業の開始や拡大には、飲食業や建設業、運送業など業種ごとに行政庁への許認可申請が不可欠です。行政書士は、煩雑な許認可手続きの要件整理から書類作成、申請代行までを一括してサポートします。そのため、法令遵守が求められる場面でも安心して事業をスタートできます。また、申請却下や追加書類の提出が発生した場合も、理由説明や再提出など継続的な対応も任せることができるため、リスクを最小限に抑えることが可能です。

業界特有の法令やガイドラインにも精通しており、中小企業が直面しがちな「どの許認可が必要か分からない」「要件が複雑で手続きが進まない」といった課題にも的確に対応します。たとえば、法務省:各種許認可情報などの公的情報も活用して、正確性と信頼性の高いサポートが可能です。

5.2 法人設立や事業運営上の書類整備

会社やNPO法人、合同会社などの法人設立には多くの書類作成と法的手続きが求められます。行政書士は、会社設立時の定款作成や認証、設立登記書類の準備・作成サポートなど、スタートアップ期に必要な諸手続きをワンストップで支援します。また、事業を運営していく中で発生する契約書、議事録、助成金・補助金の申請書、内容証明郵便の作成など、幅広い書類業務も行政書士に委託することで、法的リスクを回避しつつ業務負担を大幅に削減できます。

さらに、電子申請システムの活用やマイナンバー制度対応など、デジタル化が進む行政手続きにも柔軟に対応できる行政書士が増えており、業務効率化やスピードアップにも貢献します。

このように、行政書士は「書類作成の正確性」「法令遵守」「迅速かつ継続的な手続きサポート」を通じて、中小企業経営の安心と発展を力強く支えています。

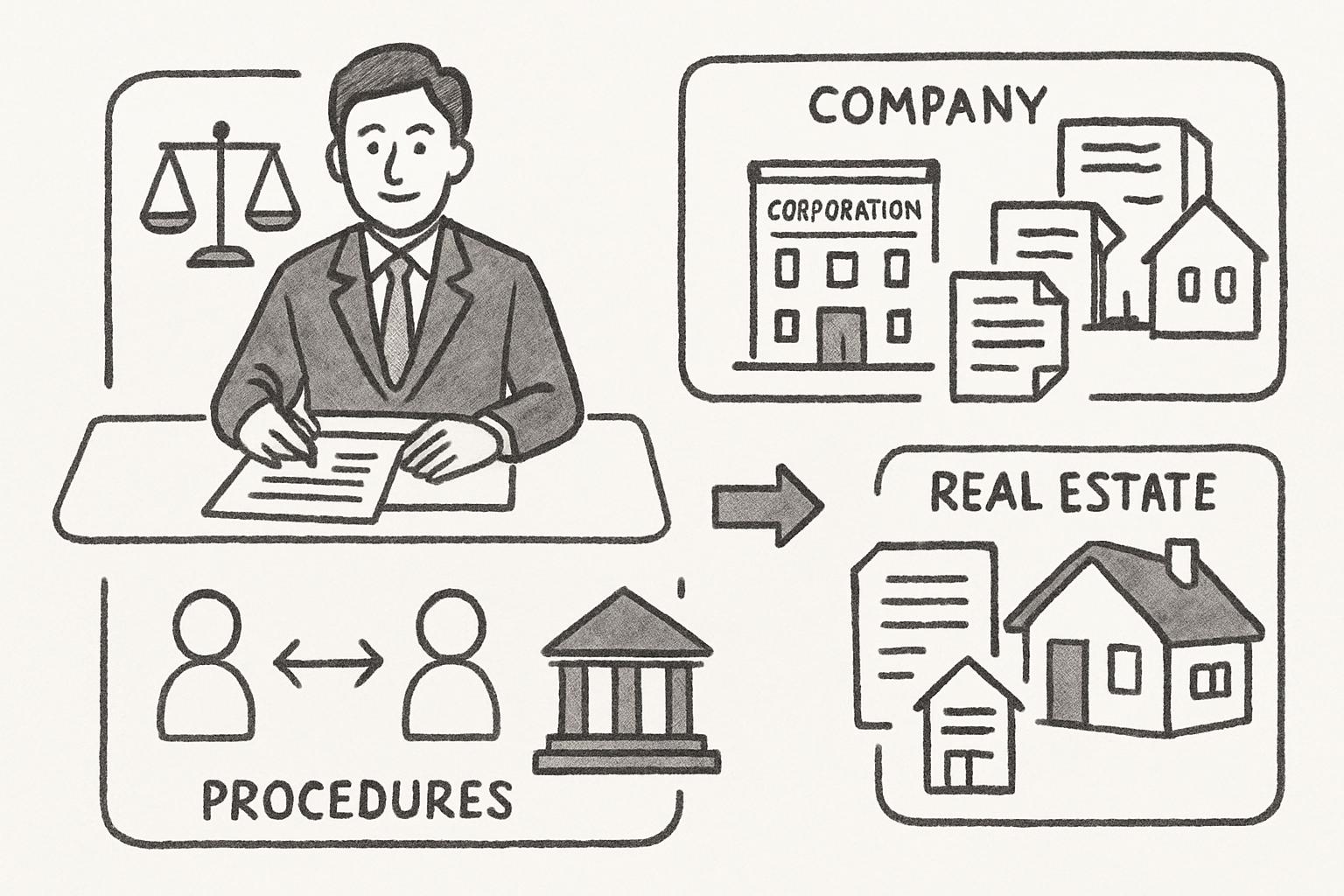

6. 司法書士が果たす会社登記と法的手続きの役割

6.1 商業登記や不動産登記の専門支援

司法書士は、株式会社や合同会社など中小企業の設立時に必要となる会社登記手続きを専門的にサポートします。

設立だけでなく、代表取締役の変更や本店移転、定款変更など、経営環境に応じた登記内容の更新も含め、企業活動に不可欠な「商業登記」を円滑かつ正確に実施する役割を果たします。

また、事業拡大に伴う不動産の取得・売却や担保設定などの際にも、専門的な不動産登記手続きの代理・代行が可能です。

正確な手続きは企業資産の保全だけでなく、後々のトラブル防止にもつながります。

さらに、会社分割、事業承継など複雑な組織再編時にも、豊富な経験に基づく書類作成や法務局への申請を一括して支援できる点も、司法書士活用のメリットです。

6.2 相続・事業承継における相談対応

中小企業にとって、経営者の高齢化などによる事業承継対策や、経営者個人資産の相続手続きも重要課題となります。

司法書士は、相続登記の代理申請や、遺産分割協議書など必要書類の作成支援を通じて、スムーズな資産承継・円滑な事業引継ぎを実現します。

また、後継者の地位確立や株式の名義変更など、事業承継に付随する会社法・不動産登記など多岐にわたる手続きにワンストップで対応できるため、経営者や後継者が本来の事業活動に集中できる環境づくりに寄与します。

近年、法務省でも相続や会社登記の迅速化の推進が発信されており、専門家としての司法書士との連携がより求められています。

7. 社会保険労務士が実現する労務管理と制度運用のポイント

社会保険労務士(社労士)は、人事・労務管理や社会保険制度の運用に関する専門家として、中小企業経営に不可欠な役割を果たします。従業員の雇用契約から就業規則の整備、給与計算や社会保険・労働保険に関する手続きまで幅広いサポートが可能です。

7.1 給与計算や社会保険手続きの効率化

中小企業では、給与計算や社会保険・労働保険の手続きが複雑化しやすく、間違いがトラブルや行政指導の原因になることも少なくありません。社会保険労務士に手続きを任せることで、専門的な知識に基づいた正確かつ効率的な運用が実現し、本来の経営活動に専念できる環境をつくることができます。また、定期的な法改正情報の提供や対応も社労士の重要な業務です。

さらに、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届など、期限が厳守される書類業務も滞りなく進行できるサポートを受けられます。

7.2 労働トラブル予防と就業規則作成支援

働き方改革や各種法令の改正により、労働条件の整備や従業員との信頼関係構築は企業成長のカギとなっています。社会保険労務士は、労働問題の発生しやすい現場に適切なアドバイスを提供し、未然にトラブルを防止する体制づくりをサポートします。

また、会社の実情に合った就業規則や各種社内規定の作成・見直しにも対応しており、従業員とのトラブル回避や法令順守、リスクマネジメントの観点からも重要な役割を担っています。

近年では、厚生労働省による厳しい監査や労働基準監督署からの指導が強化されているため、社会保険労務士のサポートによって法令違反へのリスクを最小限に抑えることができます。

このように、社会保険労務士は中小企業において人事・労務管理の専門家として不可欠な存在であり、人に関する経営課題を解決に導く、信頼できるパートナーとなります。

8. 中小企業診断士の経営戦略立案と事業再生への役割

8.1 経営計画作成や業績改善アドバイス

中小企業診断士は、中小企業に特化した国家資格者として、経営課題の分析から成長戦略の策定まで総合的なコンサルティングを提供します。特に経営計画の作成では、現状分析を基に市場環境や自社の強み・弱みを把握し、最適な戦略案を提示します。売上拡大や業績向上のために、KPI(重要業績評価指標)の設定やPDCAサイクルの導入を指導し、着実な計画実行をサポートします。

また、経営者が抱える日々の悩みに対しても、損益改善・キャッシュフロー管理・人材育成・顧客開拓など多角的な視点から助言を行います。こうした具体的な改善アドバイスによって、中小企業は持続的な成長基盤を築くことが可能となります。

8.2 補助金申請や経営革新の支援

中小企業診断士は、国や自治体が実施する各種補助金や助成金制度の活用についても的確にアドバイスします。ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金など、企業ごとに最適な活用方法を提案し、事業計画書の作成や申請書類の作成支援を行います。

また、既存事業の見直しや新規事業への進出など、経営革新に関する戦略立案・実行サポートに強みを持っており、「事業再構築補助金」を活用した新分野展開や業態転換も専門的に支援します。昨今注目されている事業再生においても、事業デューデリジェンス(事業内容の徹底調査)や資金繰り計画の見直し、外部専門家との連携体制の構築など、経営危機脱却のための実効性ある支援を行っています。

こうした活動を通じて、中小企業診断士は経営者と伴走しながら、持続的な成長と競争力強化、そして危機からの脱却を支えています。中小企業診断士の役割や支援内容について、さらに詳しく知りたい方はこちらもご参照ください。

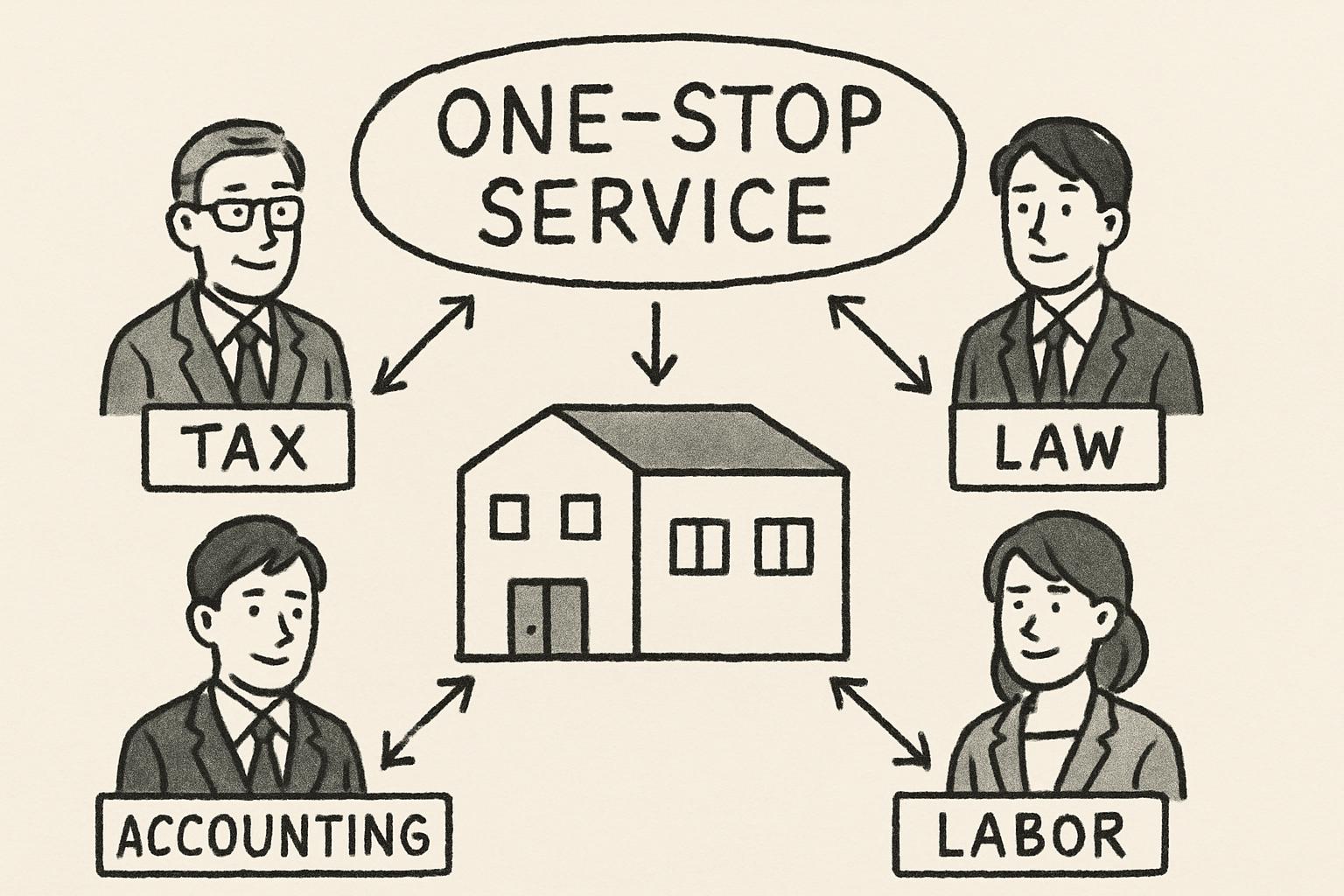

9. 複数士業との連携がもたらすメリット

9.1 ワンストップサービスの活用による業務効率化

中小企業が直面する課題は、税務・会計・法務・労務・許認可・経営戦略など多岐にわたります。各分野の専門士業が連携してワンストップで対応できる体制を構築することで、経営者が各士業に個別に相談する手間や調整コストを大幅に削減できます。たとえば、税理士・公認会計士・社会保険労務士が連携することで、決算期の会計処理や税務申告、人事労務関連の対応、必要に応じた法的アドバイスまで、一貫したサービスが可能です。

また、情報の一元管理や、業務フローの共有化が実現するため、申請書類や必要データの重複提出が避けられる点も大きなメリットです。行政書士や司法書士による会社設立や登記手続きも、税理士による税務登録と連動して効率的に進めることができます。

9.2 経営課題へのトータルサポート体制

複雑化・高度化する企業経営の現場においては、単一の士業だけでは解決できない課題も多く存在します。たとえば、M&Aや事業承継、経営再建等の場面では、法務・会計・税務・労務・経営コンサルティングなど各領域の専門知識が不可欠です。それぞれの専門家同士が密に協力し、横断的な視点で支援を行うことで、経営者にとって総合的かつ最適な解決策を提案できる点が大きな強みです。

具体的には、弁護士による契約リスクのチェックの結果を踏まえ、税理士と公認会計士が最適な節税策を立案、中小企業診断士が経営全体を俯瞰した事業計画を策定、社会保険労務士が人事制度整備や助成金アドバイスを行うなど、それぞれの知見を最大限活かすことで経営の安心・安全を確保できます。

このようなトータルサポート体制をとることで、経営上のリスクをあらかじめ予防しつつ、成長戦略の実現まで一貫して伴走できるのが連携の大きな特長です。中小企業庁「2023年版中小企業白書」も、複数の外部専門家を組み合わせて活用することの有効性を紹介しています。

10. 士業を選ぶ際のポイントと注意事項

10.1 得意分野と実績の確認

士業を選択する際には、自社の経営課題やニーズにマッチした得意分野を持つ専門家かどうか、過去の実績をしっかり確認することが不可欠です。例えば、税理士の場合は決算申告や節税などの経験、有資格者の人数や組織規模、これまで関与した業種・企業規模などを事前に調べることが大切です。

また、社会保険労務士や司法書士などの資格者の場合も、労務トラブル対応や登記分野で具体的なサポート経験があるかの確認が求められます。公的機関が運営する士業団体の公式ホームページも参考にしながら、実際のサポート事例や対応スタンスを把握しましょう。

10.2 信頼できる士業事務所の探し方

信頼性や相性は士業選びの大きなポイントです。士業事務所を選ぶ際は、顧問先の評判や口コミ、無料相談時の対応姿勢も大きな判断材料となります。初回面談や問い合わせ時に、親身に状況をヒアリングし、分かりやすく丁寧に説明してくれるかなど、実際のコミュニケーションが重要です。

また、所属団体や各士業の国家資格登録の有無も確認しましょう。例えば、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本弁護士連合会などに公式登録されている士業であるかが信頼性につながります。加えて、複数士業の連携体制やワンストップサービスに力を入れている事務所や、ITツールを活用したやり取りに対応しているかも業務効率化の点で注目しておきたい点です。

10.3 報酬体系と契約条件の透明性

士業のサービスにかかる報酬体系は事前にしっかり説明を受け、料金体系が明確か、追加料金のリスクやトータルコストの見通しについても合意しておくことが大切です。顧問契約・スポット契約・成果報酬制など、内容によって費用が異なりますので、事前見積もりや委任契約書の内容をきちんと確認しましょう。

10.4 守秘義務と情報管理体制の確認

中小企業の経営や財務、労務、法務などの重要情報を安心して任せるには、士業事務所が守秘義務を遵守し、厳重な情報管理体制を敷いているかをチェックすることが必須です。情報漏えい対策や電子データの取扱いに関する社内ルールが徹底されている事務所に依頼しましょう。

10.5 中長期的なパートナーシップを見据えた選定

士業との関係は、単発の相談だけでなく継続的な経営支援やアドバイスが求められる場合が多くなります。将来の事業拡大や事業承継、トラブル発生時など、さまざまな経営局面でも柔軟に対応できる信頼できるパートナーとしての視点を持って選ぶことが重要です。

11. まとめ

中小企業の成長や安定経営には、税理士・公認会計士・弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士それぞれの専門知識と経験が不可欠です。経営課題の発見や解決、法令遵守、リスク回避なども、多角的な士業の連携によって実現します。信頼できるプロの支援を受けることで、企業は安心して本業に集中できる環境を整えることが可能です。