2025/07/13

コーポレート士業の顧問契約の種類と費用相場完全ガイド

士業の顧問契約にはどのような種類や費用相場があるのか、業種ごとの違いや選び方のポイント、契約時の注意点まで詳しく解説。この記事を読むことで、自社や自身に最適な士業の顧問契約を安心して選択できる知識と判断基準が得られます。

1. 士業の顧問契約とは何かと需要が高まる背景

1.1 士業の顧問契約とは

士業の顧問契約とは、弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士などの各専門職(=士業)と、個人や企業が定期的に法務や税務、労務管理等のサポートやアドバイスを受けるために結ぶ契約です。多くの場合、毎月一定の顧問料を支払うことで、日常的な相談や簡易な手続きについて優先的かつ継続的な支援を受けることが可能になります。

従来は企業規模の大きな法人や、経営資源に余裕がある事業主を中心に利用されていましたが、近年では中小企業や個人事業主においても利用が一般的になっています。経営課題や法改正、税制の変更など、複雑化・多様化する社会環境の中で、専門的知識を持つ士業への継続的なサポートを求める声が高まっているのが現状です。

1.2 士業顧問契約の需要が高まる背景

ここ数年、士業との顧問契約が中小企業をはじめさまざまな事業者から注目される理由には、以下のような時代背景や社会的要因があります。

1.2.1 法改正への迅速な対応の必要性

数年ごとに行われる労働基準法・民法・税法などの法改正に確実に対応するためにも、適切なアドバイスや最新情報を士業から得たいというニーズが増大しています。特に、コンプライアンス強化が求められる現代社会において、法的トラブルの未然防止や経営リスクの低減のために顧問契約を結ぶ企業が増えています。

1.2.2 事業の専門性・多様性の拡大

ITの発展や事業のグローバル化、新規サービスの創出により、より高い専門的知識や経験を持つ士業による個別対応の重要性が増しています。そのため、業種ごとや案件ごとに適切な士業と提携し、連続的な相談ができる体制を持つ意義が強調されています。

1.2.3 経営効率化・コスト削減への期待

社内に専任の法務・労務・税務の担当者を配置する代わりに、士業の外部顧問契約を活用することでコストパフォーマンスよく専門知識を活かすことができる点も、利用が拡大している背景の一つです。特に従業員規模が小さい企業や起業直後のスタートアップなど、人材リソースが限られる事業体では、顧問契約のメリットがより大きいといえます。

1.2.4 突然のトラブルや緊急時の備え

予期せぬ法的トラブルや税務調査、労務問題などが発生した際、信頼できる士業とすぐに連絡を取り、迅速に対応できる体制を事前に構築しておくためにも、顧問契約の早期締結が推奨されています。顧問がいれば、初動対応が遅れるリスクや余計なコスト発生を避けることができます。

このように、士業の顧問契約は、企業や個人事業主が安心して経営・業務活動を行うための「リスクマネジメント」として、また「経営効率化」「専門分野の強化策」としても、年々需要が高まっています。経済産業省の資料でも、専門士業の活用による経営支援の重要性が指摘されています。

2. 代表的な士業の種類と顧問契約の主な役割

士業の顧問契約は、企業や個人事業主が法的・労務的・税務的な課題に専門家の知見を取り入れるために締結されます。主に法務、税務、労務、登記・許認可などの分野で活躍する代表的な士業として、「弁護士」「税理士」「社会保険労務士」「司法書士」「行政書士」などが挙げられます。ここでは、各士業の概要と顧問契約における主な役割についてご紹介します。

2.1 弁護士の顧問契約で提供される業務

弁護士の顧問契約では、コンプライアンスチェックや契約書の作成・リーガルチェック、トラブル発生時の初動対応、法的リスクの事前相談、従業員からの法律相談などを定期的に依頼できる点が特徴です。裁判や紛争解決だけでなく、日常的な法務サポートまでをカバーしています。

2.2 税理士の顧問契約で対応可能なサービス

税理士に顧問契約を結ぶことで、記帳代行・給与計算・決算申告書の作成・節税対策のアドバイスなど、企業経営に不可欠な税務・会計面のサービスを継続的に受けられます。税制改正への対応や税務調査の立ち会いなども重要な役割です。国税庁も参考になります。

2.3 社会保険労務士との顧問契約の活用シーン

社会保険労務士の顧問契約では、労働保険・社会保険の手続き代行や給与計算、就業規則の作成・改定、労務トラブルの防止や対応など、従業員管理の専門的なアドバイスが受けられます。助成金申請サポートも需要が高まっています。

2.4 司法書士や行政書士との顧問契約の特徴

司法書士は、会社設立や役員変更などの登記、相続・遺言に関する手続きなど、法務局等で必要となる法的手続きをサポートする役割を担います。行政書士は、各種許認可申請や契約書作成、補助金申請など行政機関への書類作成・提出を主な業務としています。日本行政書士会連合会の公式サイトにも詳細が掲載されています。

3. 士業ごとの顧問契約の主な種類を解説

士業との顧問契約には、業種や依頼内容、クライアントのニーズに応じたさまざまな種類が存在します。それぞれの契約形式には特徴があり、契約前に自社にとって最適な形を選ぶことが、コストパフォーマンスを最大化するポイントです。ここでは主要な契約形態について詳しく解説します。

3.1 月額契約とスポット契約の違い

月額契約は毎月定額の料金を支払い、継続的な相談や業務のサポートを受ける形式です。例えば、弁護士・税理士・社会保険労務士など、多くの士業で最も一般的な形です。事業運営上、法務・税務・労務リスクへの迅速な対応やちょっとした相談を随時行いたい企業や個人事業主に適しています。

一方、「スポット契約」は、必要な時だけ都度契約・依頼する形式です。例えば、特定の問題解決や書類作成など単発で士業のサービスを利用したい場合に活用されます。スポット契約はコストを抑えたい場合や利用頻度が少ない方に適していますが、顧問契約による継続的なサポートや迅速な対応、割引サービスなどは受けられない点には注意が必要です。

3.2 パッケージプラン契約の特徴

パッケージプラン契約は、複数のサービスを組み合わせて一定の月額で提供する契約形態です。たとえば、税理士の場合は「月次決算、税務相談、年末調整、申告書作成」をセットにしたプラン、社会保険労務士であれば「給与計算、労務相談、就業規則の整備」を含むプランなどがあります。

パッケージプランは、依頼する内容が明確で一定の業務ボリュームがある企業や、サービスが網羅的に必要な場合にコストメリットが出やすい契約方法です。必要な業務を個別に依頼するより料金が割安になるケースも多いですが、プラン内容以外の業務は追加費用が発生する場合がありますので、契約前にサービス範囲を確認することが重要です。

3.3 オンライン顧問契約のメリット

近年、リモートワークやDX推進の潮流を受けて「オンライン顧問契約」を導入する士業が増えています。これは、電話・メール・チャット・Web会議システムなどを活用し、非対面で継続的なサポートを受ける方式です。

オンライン契約の主なメリットは、全国どこからでも専門家に相談でき、移動時間や交通費が発生しないこと、レスポンスが速い傾向があること、柔軟な相談スタイルが実現できることにあります。また、月額顧問料が対面型よりリーズナブルなケースも増えています。特に、IT系スタートアップや地方企業、個人事業主にとっては大きなメリットとなります。厚生労働省:テレワーク導入事例なども参考になります。

一方で、直接面会が前提となる対応(例:裁判所同行や現地立ち会い等)が難しい点や、対面相談での細やかなニュアンスの伝達がしづらいデメリットも認識しておきましょう。

4. 士業別 顧問契約の費用相場を徹底比較

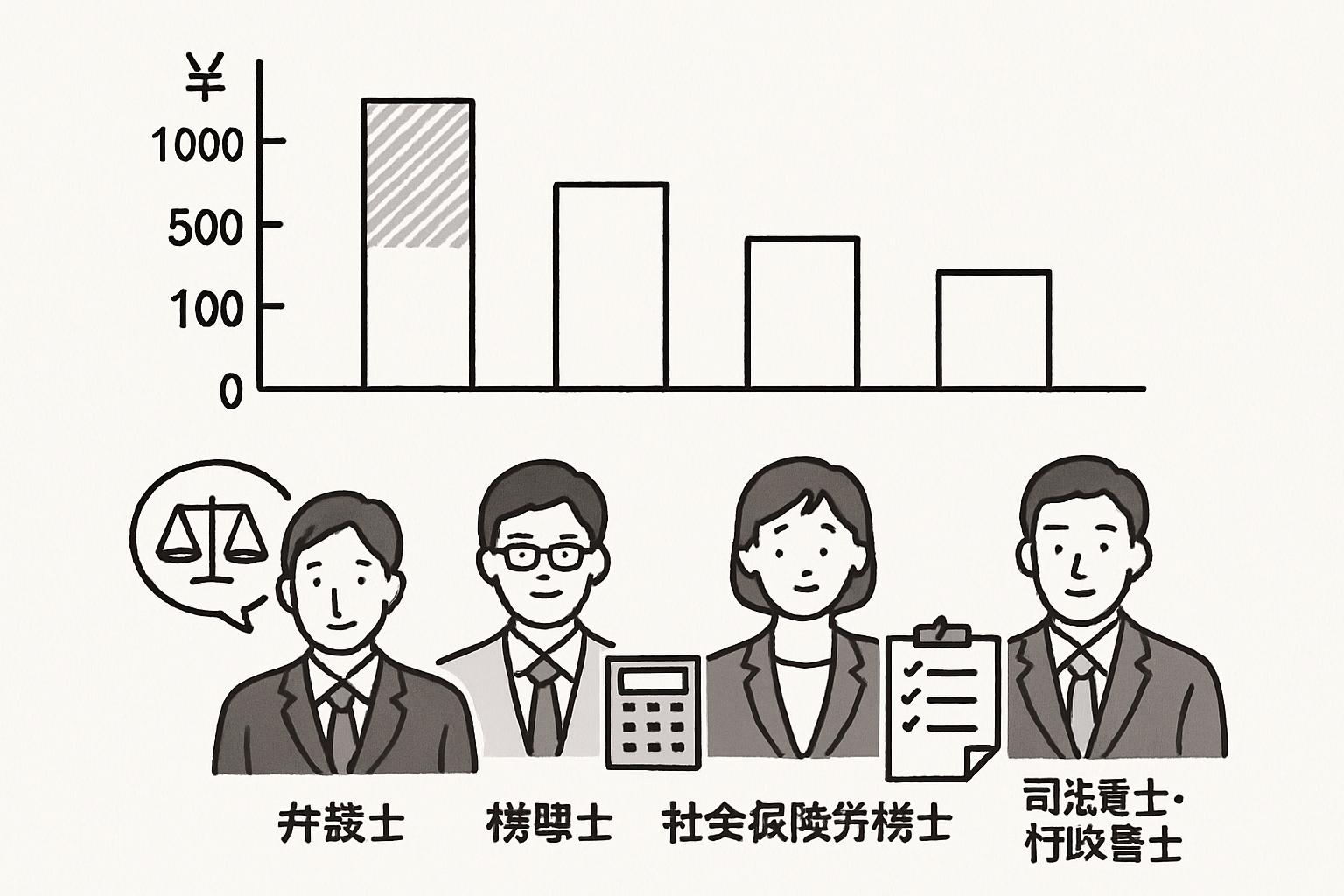

士業ごとに顧問契約の内容や業務範囲が異なるため、費用相場も大きく変動します。ここでは、主要な士業(弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士・行政書士)について、それぞれの標準的な顧問料や料金体系の違いを詳しく比較・解説します。

4.1 弁護士の顧問料の目安と範囲

企業や個人が法的リスク管理や日常的な法律相談、契約書チェックなどを依頼できる弁護士の顧問契約は、一般的に月額3万円〜10万円程度が相場です。業務範囲や企業規模、相談頻度によっては20万円を超えるケースもあります。顧問契約の主な内容としては、法律相談、契約書作成・チェック、訴訟対応(別途費用が発生することが多い)、社内研修の実施などが挙げられます。初回契約時には無料相談を実施している弁護士事務所も多く見られます。

大手企業の場合、複雑な案件や専属弁護士としての役割を求める場合はさらに高額になることがあります。中小企業や個人事業主向けにはリーズナブルな「ライトプラン」もあり、月額1万円台からサービスを導入できることも増えています。

4.2 税理士の顧問料の相場と料金体系

税理士との顧問契約は、月額1万円〜5万円程度が平均的な料金相場です。業務内容に応じて異なり、月次顧問(記帳代行、税務相談、決算サポート、申告手続きなど)を基本とし、従業員数や取引量の多い企業は追加料金が発生する場合があります。年商や事業規模、依頼する業務範囲で料金に幅が出やすいのが特徴です。

例えば、個人事業主の場合は月額8,000円〜2万円、法人の場合は月額2万円〜5万円程度が目安です。決算申告や年末調整などのスポット業務は別途費用となることも多いですが、パッケージ契約で割安になるケースもあります。

日本税理士会連合会の「税理士報酬に関する調査結果」も参考になります。

4.3 社会保険労務士の顧問契約の費用実例

社会保険労務士(社労士)の顧問契約は、一般的には月額1万円〜3万円程度が多いですが、従業員数や依頼業務によって大きく異なります。主な業務は、労務相談、社会保険・労働保険の手続き代行、就業規則の作成・変更、従業員対応のアドバイスなどです。

従業員10名未満の中小企業であれば月額1万円前後が多く、30名を超える規模になると2万円〜5万円以上となることもあります。スポットでの就業規則作成や助成金申請など、顧問契約外の業務には追加料金が発生する場合が多いため、具体的な業務内容と料金体系を事前に確認しましょう。

4.4 司法書士・行政書士の顧問料金の傾向

司法書士や行政書士との顧問契約は、月額5,000円〜2万円程度と比較的リーズナブルな傾向があります。司法書士の主な業務は、会社登記や不動産登記、法務局への手続き、遺産相続相談など。行政書士は、許認可申請、契約書作成、企業法務のサポートなどを中心に提供しています。登記事項変更や新規許認可取得などのスポット対応では、別途費用が発生します。

司法書士と行政書士の顧問契約は、継続的な法務サポートを低価格で受けたい個人や小規模事業者に支持されています。ただし、対応範囲・専門性によって費用は変動するため、依頼時には業務内容と見積もりをしっかり確認しましょう。

このように、士業ごとに顧問契約の費用相場や担当業務、料金の決まり方が大きく異なります。自社のニーズや依頼したい業務範囲に合わせて、最適な士業と契約形態を選ぶことが重要です。また、料金だけでなく、サービス内容や迅速な対応、信頼性も比較材料としてください。

5. 顧問契約を選ぶときのポイントと注意点

5.1 費用対効果から考える選び方

士業との顧問契約を結ぶ際は、「どのような業務をどれくらい依頼する必要があるのか」「顧問料が業務内容に見合っているか」を慎重に検討することが重要です。たとえば、税理士の顧問契約では毎月の帳簿チェックや決算申告など定期的な業務が多い場合、月額契約が適しています。一方、特定の問題解決がメインであればスポット契約も選択肢になります。見積書を取得し、料金の内訳やサービス範囲を必ず確認しましょう。

また、安価な顧問料でも必要な業務がカバーされていなければ結果的に追加費用が発生し割高になるケースもありますので、サービスの内容と料金のバランスに注目することが大切です。

5.2 契約書でチェックすべき重要事項

契約締結前には顧問契約書の内容を細かく確認しましょう。契約期間、解約や更新の条件、業務の範囲、対応時間、追加費用の有無は特に明確に規定されている必要があります。後から「その業務は対象外」と言われないように、具体的なサービス内容を明記した契約書を交わすことがトラブル防止の第一歩です。

さらに、秘密保持条項・個人情報保護の記載の有無、損害賠償範囲や免責事項の条件、双方の責任・義務なども必ず確認しましょう。確認の際は署名前に専門家や第三者機関に相談するのもおすすめです。契約内容に不明点があれば遠慮せずに質問し、納得してから契約を締結しましょう。

5.3 トラブルを避けるための対策

士業との顧問契約で生じやすいトラブルの多くは、「業務範囲や料金に関する認識の相違」「連絡がつきにくい・対応が遅い」「契約内容が曖昧」といったものです。このようなトラブルを防ぐためには、初回面談時に疑問点を洗い出して質問し、業務範囲・対応方法・連絡手段・納期などを文書化することが大切です。

また、定期的なコミュニケーションの取りやすさ、トラブル時の解決方法、追加料金が発生する場面・基準についても事前に確認し、メールや議事録などで証拠を残しておきましょう。万一トラブルが発生した場合には「日本弁護士連合会」や「日本税理士会連合会」などの専門機関に相談すると、第三者の立場からの適切なアドバイスが受けられます。

6. 士業の顧問契約でよくある質問とその回答

6.1 顧問契約の期間や解約はどのように決まりますか?

士業の顧問契約は多くの場合、1年ごとの自動更新や半年単位などで期間が設定されます。契約書に定められた条件に従って、更新や解約の申し出を事前に行う必要があります。不安な場合は、いつでも中途解約が可能か、違約金や清算方法などの条件も必ず確認しましょう。

6.2 月額料金以外に発生する費用はありますか?

基本的に顧問契約の月額料金は日常的な相談や定型的な業務が対象ですが、訴訟、調査、行政対応、税務調査立会、特別な書類作成などは別途費用(タイムチャージや追加報酬)がかかる場合があります。予想外の出費を防ぐためにも、オプション費用や適用範囲を事前に確認しましょう。

6.3 どの士業と契約すればよいか判断基準は?

業種や企業規模、抱えている課題によって最適な士業は異なります。例えば、法律トラブルや契約書作成中心なら弁護士、税務や会計顧問なら税理士、労働問題や社会保険なら社会保険労務士が適しています。まずは自社のニーズを整理し、専門領域や得意分野、顧問先の支援実績を比較検討することが大切です。

6.4 複数の士業と同時に顧問契約することは可能ですか?

はい、法務・税務・労務といった分野ごとに異なる士業と顧問契約を結んでいる企業も多く見られます。特に中堅・中小企業では、複合的なリスク管理やコンサルティングを目的に複数の士業と契約する傾向があります。各士業間の役割・連携を明確にしておくことがスムーズな運用のポイントとなります。

6.5 オンラインでの顧問契約は安全ですか?

オンライン契約は迅速な相談や全国の専門家とつながれるメリットがあります。ですが、情報セキュリティやプライバシー保護体制、契約書のデジタル署名の有無など、信頼できるプラットフォームや士業を選ぶことが重要です。第三者認証の取得、守秘義務の記載なども確認し、安心して相談できるようにしましょう。

6.6 顧問契約で「担当が変わる」場合の対応は?

士業事務所の都合等で担当変更が生じるケースもありますが、契約時に「担当指名制」や「担当変更の際の通知・引継ぎ方法」について明記しておくと安心です。万一、担当者が変更となる場合は、顧問先としてのニーズや事情をしっかりと新担当者に伝えてもらうことが大切です。

6.7 顧問契約を途中で見直すことは可能ですか?

顧問契約の内容は、期間やサービス範囲、料金などを定期的に見直し、双方が合意すれば変更できます。特に、事業規模の拡大・縮小や経営方針の転換などに伴い、契約条件を何度でも相談できる体制が整っている士業を選ぶと長期的に安心です。

6.8 士業の顧問契約の相談はどこにすればよい?

各士業の公式団体・協会などが無料相談窓口や士業紹介を行っている場合があります。例えば、日本弁護士連合会、日本税理士会連合会、全国社会保険労務士会連合会などの公式サイトで情報や相談窓口が案内されています。士業選びに迷った際は積極的に活用しましょう。

7. まとめ

士業の顧問契約は、弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士など、それぞれの専門分野や契約形態によって費用やサービス内容が異なります。自社の課題やニーズに合った士業選びと、契約内容・費用の明確化が重要です。また、事前に契約書や対応範囲を確認することで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。