2025/08/14

コーポレート中小企業の人材採用でコスト削減を加速する最新トレンド

中小企業の人材採用でコスト削減を加速する最新トレンド|AI活用・ハローワーク・SNS戦略

本記事は「中小企業 人材 採用 コスト 削減」の検索意図を網羅。採用単価の見える化と優先順位、AI活用、ハローワーク・SNS・Googleしごと検索/Indeedの無料集客、ATSとKPI運用を実装手順で解説します。結論は、無料/低コストチャネルと自動化を組み合わせ、タイムトゥハイアと内定承諾率を同時改善し、失敗コストを抑えて定着を高めることです。

1. 中小企業の人材採用でコスト削減を目指す読者像と検索意図の整理

本章では、「中小企業 人材 採用 コスト 削減」を検索する読者の具体像と、彼らが求める情報の種類(検索意図)を明確化し、記事全体の読み筋を提示する。キーワードの背景にある課題は、採用単価・応募単価の高止まり、タイムトゥハイアの長期化、内定承諾率の低下、辞退率の増加、そして間接コストの肥大化である。限られた予算と人手で成果を出したい中小企業に向け、本記事では無料・低コスト施策の優先度付け、費用対効果の可視化、運用の標準化につながる判断軸を提供する。

1.1 想定読者のプロフィールと現場課題

想定読者は、採用予算が潤沢ではない中小企業の経営者、採用担当、人事総務兼務者、現場管理職である。製造業・建設・介護・運輸・飲食・小売・ITサービスなど、採用難易度が高い職種(現場作業員、営業、保育・介護職、エンジニア、店舗スタッフ)を抱え、都市圏・地方いずれの環境でも応募母集団の形成に苦慮している。現場の課題は、媒体費の上昇、ハローワークやIndeed無料枠だけでは応募が安定しないこと、SNSやダイレクトリクルーティングのノウハウ不足、ATS未導入による手作業負荷、面接品質のばらつき、早期離職による失敗コストの発生である。

1.1.1 経営者・役員層の関心

年間採用予算の削減と効果の見える化が主眼で、採用単価と1年定着率の両立、固定費と変動費の最適化、無料・公的支援の最大活用に関心がある。意思決定のために、媒体別の費用対効果、内定承諾率、辞退率、タイムトゥハイアなどのKPIが必要である。

1.1.2 人事・採用担当の関心

求人票・面接設計の標準化、スカウト・SNS運用の省力化、選考日程調整の自動化、ATSによる重複排除やレポート整備、Googleしごと検索やIndeed無料枠の露出強化に関心が集中する。AIツールの活用で作業時間を短縮し、応募単価を下げたいというニーズが強い。

1.1.3 現場管理職の関心

採用ミスマッチの低減と即戦力確保が主題で、面接評価軸の統一、カジュアル面談の有効活用、オンボーディングの設計、リファラル(社員紹介)やアルムナイ再雇用の仕組み化に関心がある。面接負荷の平準化と日程調整の効率化も重要である。

1.2 代表的な検索意図の分類

同一キーワードでも、検索者が求める解決の深さと行動は異なる。本記事は次の検索意図を網羅し、読者が必要な箇所に素早く到達できるよう設計する。

1.2.1 情報収集(課題の言語化・現状把握)

採用コストの定義、採用単価と応募単価の違い、直接コストと間接コストの範囲、失敗コストや機会損失の考え方などを理解し、現状を可視化したい意図である。指標の用語整理と算式の明確化が必要である。

1.2.2 具体策の探索(低コスト打ち手の把握)

ハローワークや地域イベントの活用、Googleしごと検索・Indeed無料枠の露出、SNS運用、ダイレクトリクルーティング、ATSとAIによる自動化など、短期と中長期の施策を横断で知り、優先順位を付けたい意図である。

1.2.3 比較検討(費用対効果・適合性評価)

媒体別の特徴や料金、成果報酬型と掲載課金型の違い、スカウトツールやATSの比較、適性検査の選定など、費用対効果と自社適合を評価したい意図である。KPI設計とダッシュボード化の要件理解が伴う。

1.2.4 実務ナビゲーション(手順・テンプレート)

求人票・スカウト文面・面接評価シート・運用ルーティンのテンプレートや、構造化データ実装のポイント、日程調整や問い合わせ対応の型など、すぐ使える実務手順を求める意図である。

1.3 関連キーワードと共起語の整理

検索クエリには「採用単価」「応募単価」「タイムトゥハイア」「内定承諾率」「辞退率」「ハローワーク」「Indeed無料枠」「Googleしごと検索」「ダイレクトリクルーティング」「スカウト」「タレントプール」「ATS」「HRMOS採用」「ジョブカン採用管理」「HERP」「X(旧Twitter)」「Instagram」「TikTok」「LINE公式アカウント」「ビズリーチ」「dodaダイレクト」「Wantedly」「Green」「リファラル」「アルムナイ」「適性検査」「SPI3」「CUBIC」「ミキワメ」「JobPosting」「構造化データ」「コアウェブバイタル」「助成金」「トライアル雇用助成金」などが頻出する。これらの用語は施策比較や計測指標の理解と結びついており、本記事では定義と使い分けを明確にする。ハローワークの制度や手続きはハローワークインターネットサービス(厚生労働省)、構造化データはJobPosting 構造化データ(Google 検索セントラル)が一次情報として参照できる。

1.3.1 無料・公的サービス系キーワード

ハローワーク、ミニ面接会、合同企業説明会、職業紹介、助成金、トライアル雇用、地域採用、公共職業安定所など。費用圧縮と露出確保を両立させたい検索意図と結びつく。

1.3.2 ダイレクト・スカウト系キーワード

ビズリーチ、dodaダイレクト、Wantedly、Green、スカウトテンプレート、返信率、タレントプール、ナーチャリング、カジュアル面談など。媒体比較やABテスト、費用対効果の最適化に関心が高い。

1.3.3 SNS・ブランディング系キーワード

X、Instagram、TikTok、ショート動画、採用広報、社員紹介(リファラル)、アルムナイ、LINE公式アカウント、Googleビジネスプロフィール、口コミ対策など。母集団形成と応募導線の短縮が主題である。

1.3.4 テック・自動化系キーワード

ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilot、Notion AI、ATS、HRMOS採用、ジョブカン採用管理、HERP、面接評価の標準化、日程調整自動化、重複排除、BI、ダッシュボードなど。間接コスト削減と運用標準化の検索意図に紐づく。

1.4 意思決定の評価軸とKPIの前提

読者は、予算制約の中で最小コスト・最大効果を実現するため、測定可能なKPIと評価軸を求めている。媒体横断で比較可能な単位に正規化し、短期成果と中長期の再現性を両立させる視点が必要である。

1.4.1 費用系KPI

採用単価、応募単価、面接単価、媒体別CPA、スカウト返信単価、1年定着コストなど。直接費(媒体費・スカウト課金・広告費)と間接費(工数・ツール費)を区分して集計する。

1.4.2 速度・質KPI

タイムトゥハイア、書類通過率、一次・最終面接通過率、内定承諾率、辞退率、オンボーディング完了率、試用期間通過率など。KPIは定義と計測窓口を固定し、ダッシュボード化で週次モニタリングする。

1.5 業種・職種・地域性による前提条件

地方採用はハローワークや地域イベント、口コミ・紹介の効用が高く、都市圏はスカウト・SNS・検索露出の競争が激しい。製造・建設・介護は資格・シフト要件の明示が応募率に影響し、IT・スタートアップは職務内容と成長機会の言語化が承諾率を左右する。これらの前提は施策の優先順位とKPIの閾値設定に直結する。

1.6 本記事で提供する価値と到達点

読了後、読者は(1)自社の採用コスト構造と優先課題を定義し、(2)短期で効く施策と中長期で効く施策を使い分け、(3)無料・低コストチャネル(ハローワーク、Googleしごと検索、SNS、リファラル)を最大化し、(4)ATSとAIで間接コストを削減し、(5)KPIダッシュボードで再現性のある運用に移行できる。これらはすべて、中小企業が限られた予算で採用成果を最大化するための設計図となる。

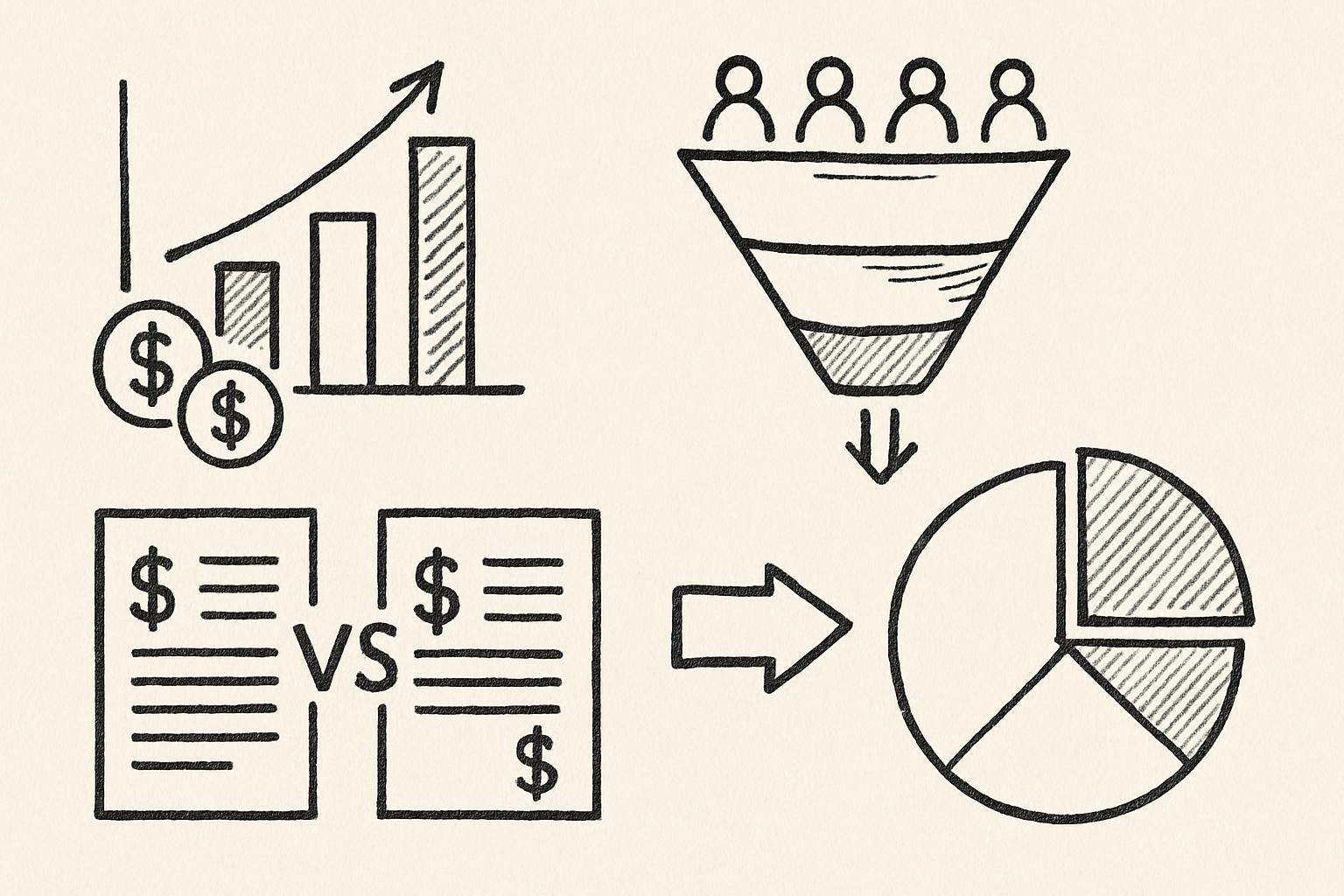

2. 中小企業の人材採用コストの現状と課題を可視化する

人手不足と採用難が続く環境下で、中小企業がまず取り組むべきは「採用コストの見える化」です。可視化とは、採用に関わる費用・工数・成果を同一の基準で数値化し、チャネル別・職種別・期間別に比較できる状態を作ることを指します。採用単価や応募単価などの基礎指標を定義し、直接コストと間接コストを漏れなく棚卸しし、失敗コストと機会損失まで含めて計測することで、どこに投資しどこを削減するかの判断が可能になります。

外部環境を把握するための一次情報として、有効求人倍率や職業紹介の統計など公的データの確認も有効です。最新の市況は厚生労働省の「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」や、労働力の動向は総務省統計局の「労働力調査」を参照し、自社の採用KPIの目標値や予算配分を現実的に設定しましょう。

2.1 採用単価と応募単価の基礎指標と算出方法

採用コストの中核となる指標は「応募単価(CPA)」と「採用単価(CPH)」です。応募単価は「特定チャネルの費用÷そのチャネルからの有効応募数」で算出し、採用単価は「採用活動の総コスト(直接+間接)÷採用人数」で定義します。いずれも分母の定義を明確にすることが重要で、スクリーニングで条件に合致した応募のみを有効応募としてカウントするなど、集計ルールを最初に文書化しておくと運用が安定します。

期間軸では「月次・四半期・年間」、職種軸では「エンジニア・製造・営業・バックオフィス」などに分け、チャネル軸では「求人広告・エージェント・ハローワーク・ダイレクトリクルーティング・リファラル・オウンドメディア」ごとにトラッキングします。流入経路を正確に識別するため、応募フォームに「応募経路」入力を設ける、またはUTMパラメータや応募トラッキング機能(ATSのソース管理)を活用し、重複応募は候補者IDで重複排除します。

ファネル指標も併せて可視化します。代表例として、書類通過率=書類選考通過数÷応募数、一次面接通過率=一次面接通過数÷一次面接実施数、内定承諾率=内定承諾数÷内定数、辞退率=辞退者数÷選考進行者数、タイムトゥハイア(募集開始から内定承諾までの日数)、タイムトゥフィル(求人承認から充足までの日数)があります。これらを応募単価・採用単価とセットで見ることで、単価の高低がプロセス起因かチャネル起因かを切り分けられます。

実務では、Excelやスプレッドシート、またはATSのレポート機能で「期間/職種/チャネル/応募数/通過数/面接数/内定数/承諾数/費用/工数(時間)/指標(CPA・CPH・通過率・日数)」のカラムを標準化し、週次で更新・月次で棚卸しする運用を定めます。分母・分子の定義と計上タイミング(発注時・掲載開始時・請求書到着時など)をマニュアル化しておくと、ブレのないKPI管理が可能になります。

2.2 直接コストと間接コストの内訳と見える化

直接コストは外部への支払いが発生する費用で、求人広告の掲載費、スカウト送信・データベース利用料、職業紹介(人材紹介)の成功報酬、合同説明会やイベントの出展費、適性検査の受検料、撮影や求人サイト制作の制作費、候補者交通費補助などが該当します。ハローワークの求人掲載は原則無料で、公式サイト「ハローワーク インターネットサービス」経由の運用も含めて、チャネル別に発生費用を粒度高く記録します。

間接コストは内部の人的工数や運用に伴う費用で、採用担当者の計画・求人作成・スクリーニング・候補者連絡・日程調整、面接官や現場マネージャーの面接時間、内定調整・オファー面談・入社手続き、労務・法務・情報システム部門のサポート、ATSや面接ツール、ウェブ会議や電子契約などの利用料が含まれます。見える化の基本は「活動別の所要時間×時間単価」で、時間単価は年収や賃金を年間稼働時間で割って算出し、関与部門ごとに設定します。

工数把握は、代表的な採用プロセス(要件定義、求人票作成、公開、スクリーニング、電話・オンライン面談、一次・二次面接、適性検査、内定、フォロー、入社手続き)ごとに標準時間を仮置きし、一定期間の計測で実績値に更新するのが現実的です。部門横断の原価配賦は、案件数・面接回数・入社人数などの配賦基準をあらかじめ決め、毎月自動で集計できるようダッシュボード化すると、予実管理とボトルネック特定が早まります。

費目の重複計上を避けるため、支出は「媒体/キャンペーン/求人ID」でひも付け、工数は「候補者ID/選考ステージ」で記録します。これにより、例えば「特定媒体の応募単価は低いが面接通過率が低く、最終的な採用単価が高止まりしている」といった因果を、費用と工数の両面から可視化できます。

2.3 採用の失敗コストと機会損失の把握

コスト削減の盲点になりやすいのが、失敗コストと機会損失です。欠員による機会損失は「欠員期間×1名あたりの期待売上(または粗利)/期間」で概算し、採用が遅れた場合の逸失機会を金額化します。営業や製造など職種別に基準値を持つと、タイムトゥフィルの改善効果を財務インパクトで示せます。

早期離職のコストは「採用単価+オンボーディング・教育費+配属・指導工数の人件費+支給済み給与・福利厚生+再採用コスト」の合算として把握します。さらに、品質事故や顧客対応の手戻り、チームの生産性低下といった目に見えにくい影響は、代替指標(クレーム件数、再作業時間、プロジェクト遅延日数など)でモニタリングし、重大インシデントは個別事例としてレビューに残します。

選考段階の失敗コストでは、内定辞退・選考離脱の原因分析が要諦です。辞退率の高い職種やチャネル、面接官別の通過率のばらつき、連絡の遅延や日程調整の不備など、プロセス由来の損失を特定し、SLA(応募受付から初回連絡までの時間、面接設定までの時間、合否連絡までの時間)を設定・遵守します。これにより、広告費を増やさずに歩留まりを改善し、実質的な採用単価を引き下げられます。

最終的には、「直接コスト」「間接コスト」「失敗コスト(欠員・離職・辞退)」を一つのフレームに統合し、KPIダッシュボードでリアルタイムに可視化します。予算遵守とコスト削減を同時に達成するには、現状の数値を共通言語にし、毎週の運用会議で例外値(急な単価上昇、通過率の低下、日数の悪化)を検知・是正する仕組み化が不可欠です。

3. コスト削減の戦略全体像と優先順位の立て方

中小企業が採用コストを下げながら人材確保を実現するには、場当たり的な求人出稿ではなく、戦略の全体設計と優先順位付けが不可欠である。経営目標(売上・生産能力・拠点展開)に紐づく採用計画を起点に、短期の即効施策と中長期の構造改革をポートフォリオとして配分し、ボトルネックを潰す順番で投資する。具体的には、採用単価・タイムトゥハイア・歩留まり・内定承諾率・辞退率・早期離職率といったKPIを一元管理し、仮説検証を週次で回す運用標準をつくる。市場の需給や人手不足の構造は「中小企業白書」や「一般職業紹介状況」等の公開データで前提を確認し、社内のKPIと外部環境を突き合わせて意思決定することが、無駄打ちを防ぐ最短経路になる。

市場環境の把握には、経済産業省 中小企業庁の「中小企業白書」や、厚生労働省の「一般職業紹介状況(有効求人倍率)」、求人動向を可視化するIndeedのリサーチなど、信頼できる一次・準一次情報が有用である。参考: 中小企業白書|中小企業庁、一般職業紹介状況(職業安定業務統計)|厚生労働省、Indeed Hiring Lab(日本)

3.1 短期で効く施策と中長期で効く施策のバランス

短期は「すぐ下がるコスト」と「すぐ上がる歩留まり」に集中する。例えば、求人票の改善によるクリック率・応募率の向上、面接日程調整の即時化、スクリーニング基準の明確化、無料枠(ハローワークやGoogleしごと検索、Indeed無料掲載)の最適化、スカウト文面のABテスト、少額のSNS広告によるピンポイント配信は、即効性が高く投資回収も早い。これらは直接コストの削減だけでなく、採用担当者の作業時間や面接官アサインのムダ(間接コスト)を減らす効果も大きい。

中長期は「母集団の安定供給」と「ミスマッチ低減」に資源を配分する。採用ブランディングとオウンドメディア採用、タレントプール運用、社員リファラルの仕組み化、ジョブディスクリプションの標準化、面接官トレーニング、ATSを中心とした業務プロセスの標準化は、継続的に応募単価と採用単価を押し下げる。比率は職種の充足難易度と採用量に応じて決めるが、足元の欠員補充が多い時期は短期施策を厚め(例:6〜7割)に、慢性的な採用難や早期離職に悩む場合は中長期施策を厚めに配分するなど、四半期ごとに見直すのが実務的である。

3.2 採用プロセスのボトルネック特定と改善ロードマップ

コスト削減の最短ルートは、採用ファネルの「詰まり」を可視化して順番に解消することだ。表示→クリック→応募→書類選考通過→一次面接→最終面接→内定→承諾→入社の各段階で、件数・率・滞留日数を職種別に出し、中央値と外れ値を確認する。応募は集まるが書類通過率が低いなら要件定義と求人票の乖離、面接設定の遅延が辞退率を押し上げているなら日程調整のSLA不足、といった因果が見える。まずはインパクト×実行難易度で優先度をスコアリングし、90日間の改善ロードマップ(Wave1:即効、Wave2:プロセス、Wave3:仕組み化)を引く。各タスクにRACI(責任分担)と期日、期待効果(採用単価-◯円、タイムトゥハイア-◯日等の目標値)を紐づけ、週次の定点で進捗・効果検証を回す。

また、外部環境の変動(有効求人倍率の上昇や季節性)でファネル水準が動くため、四半期に一度はベンチマークと照合し、打ち手の順序を更新する。市場の張り付きが強い時期はダイレクトリクルーティングやスカウト強化、需給が緩む時期は無料枠の露出最大化など、季節・地域・職種の前提でロードマップをスライドさせるのがコスト最適化の勘所である。参考統計: 一般職業紹介状況|厚生労働省

3.3 KPI設計とダッシュボード化で運用を標準化

採用のPDCAを「人に依存する運用」から「数値で回る運用」に変えるには、KPIの定義統一とダッシュボードの常時可視化が最重要だ。最低限、応募単価、採用単価、タイムトゥハイア(募集開始〜内定受諾)、ステージ別歩留まり、内定承諾率、辞退率、早期離職率(入社後◯ヶ月)を職種・媒体・チャネル別に分解して管理する。アラート条件(例:承諾率が3週連続で下落、面接設定までのリードタイムが48時間超等)を決めて、週次会議で是正策を決定する。外部の市場動向は、Indeedなどの公開レポートと突き合わせて、数値のブレが環境要因か運用要因かを切り分ける。参考: Indeed Hiring Lab(日本)

3.3.1 採用単価とタイムトゥハイアの連動管理

採用単価(Cost per Hire)は、タイムトゥハイアとトレードオフになりやすい。短期で充足を急ぐと広告費や有料スカウトが膨らみ、単価上昇に振れやすい一方、選考が遅いと辞退率が上がり結果的に単価が跳ねる。鍵は「スピードは自動化で稼ぎ、出稿は必要最小限に抑える」ことだ。具体的には、要件定義の早出し、求人票テンプレート化、面接日程の即時調整、一次選考の評価基準の標準化で通過判断を早め、母集団は無料枠と既存プール(過去応募者・タレントプール)を優先する。チャネル別の限界費用(1名追加確保に必要な追加コスト)を把握し、採用単価の上限ガードレールとタイムトゥハイアのSLA(例:主要職種は◯営業日以内に一次設定)を併記して運用すると、過剰投資と機会損失の双方を防げる。

3.3.2 内定承諾率と辞退率の改善アプローチ

内定承諾率の向上は、広告費を増やさず採用単価を下げる最短手段である。まず、候補者体験の摩擦(連絡の遅延、面接官のばらつき、フィードバック欠如)をなくし、面接官トレーニングで評価基準と行動面接の一貫性を担保する。次に、給与レンジと職務内容をジョブディスクリプションで透明化し、オファー面談で期待値と評価・報酬・キャリアパスを具体的に言語化する。競合比較の観点では、意思決定のデッドライン、候補者の懸念点の事前把握、カウンターオファー対策(意思確認のマイルストンと追加情報提供)を設計する。最終的に、承諾率・辞退率を職種別・チャネル別にモニタリングし、要因がオファー条件(報酬・福利厚生)か選考体験(スピード・コミュニケーション)かを切り分け、改善の優先順位を誤らないことが肝要である。

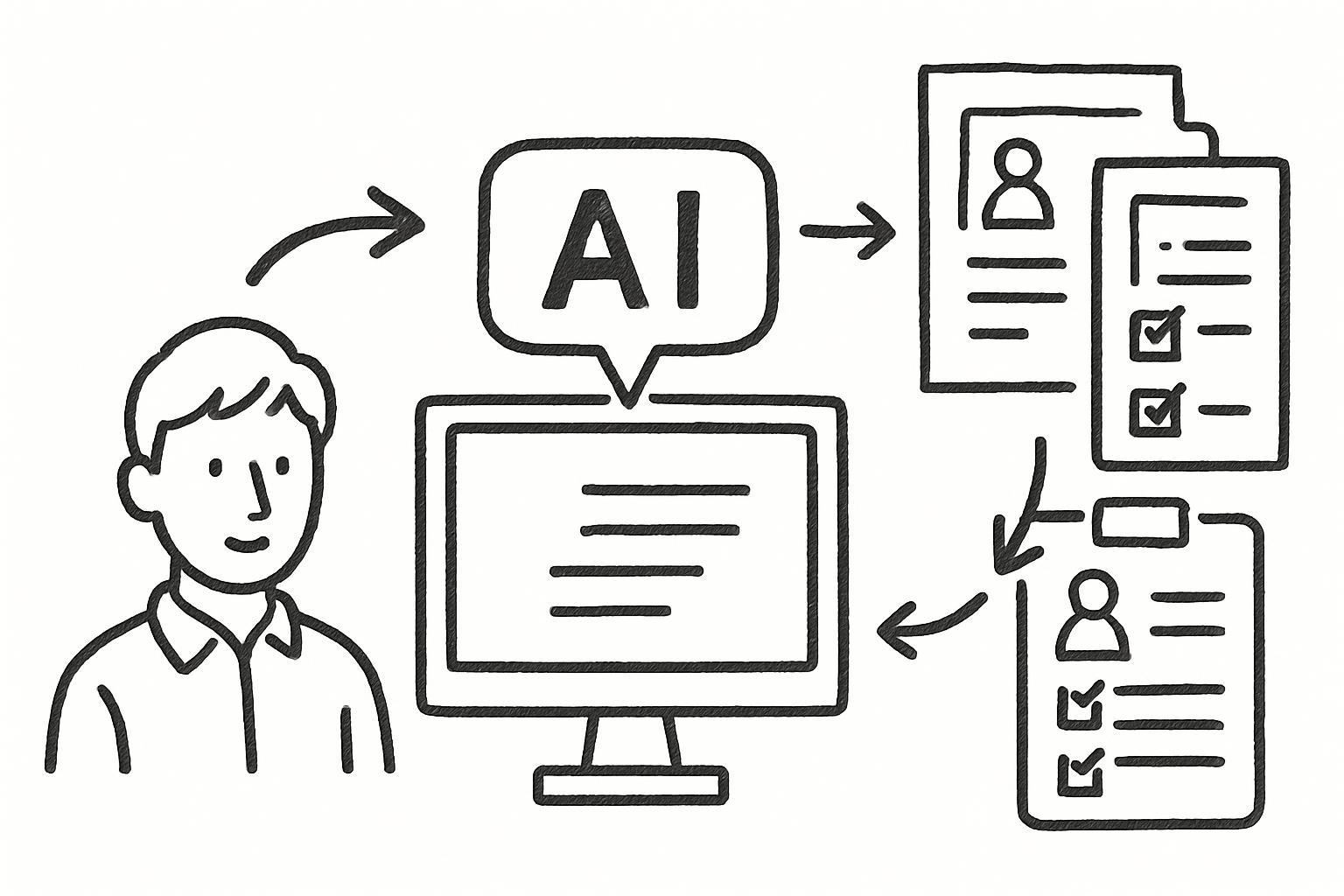

4. AI活用で中小企業の人材採用を効率化してコスト削減

生成AIと自動化ツールを活用すると、求人票作成や書類スクリーニング、面接運用、日程調整、候補者コミュニケーションなどの繰り返し業務を短時間で標準化できます。これにより、採用単価や応募単価の圧縮、タイムトゥハイア短縮、面接設定率・内定承諾率の改善に直結し、間接コストと直接コストの両面で削減効果が期待できます。重要なのは、人間の判断を中核に据えながらAIを補助輪として設計すること、そして個人情報保護・バイアス・ハルシネーション対策を運用規程として明文化することです。

4.1 求人票とジョブディスクリプションの高速作成

求人票(募集要項)やジョブディスクリプションは、業務内容・成果基準(KPI/KGI)・必須/歓迎スキル・労働条件(賃金、就業場所、就業時間、休日、試用期間、社会保険、リモート可否)・選考フローなどの要素を抜け漏れなく言語化することが要点です。生成AIに対して「現場ヒアリングの要点」「既存ハイパフォーマーの行動特性」「求める成果と評価指標」を入力し、文体(敬体/常体、カジュアル/フォーマル)やターゲット像(経験年数、職種、地域)を指定すると、たたき台を数分で作れます。

実務では、AIに3パターン以上の文案を生成させてABテスト前提で比較し、差別的・曖昧な表現を排除するチェックリストで人手レビューします。ハードスキル・ソフトスキルを分けて記載し、成果イメージ(入社3カ月/6カ月/1年後に達成している状態)を明示すると、ミスマッチ防止と内定承諾率の向上に寄与します。最終的な掲載前には法令・社内規程・賃金表記の整合性を必ず確認しましょう。

4.2 スクリーニングとトリアージの自動化

書類選考の効率化には、評価ルーブリック(例:必須要件を満たす=2点、不足あり=1点、対象外=0点)を先に定義し、生成AIに要約と初期スコアリングを任せるのが有効です。職務経歴書からプロジェクト規模・役割・成果をSTAR法(状況・課題・行動・結果)で抽出させ、要件との一致度を定量化して優先面談リストを作成します。AIの誤判定を前提に、最終判断は必ず人が行うHuman-in-the-Loop設計にします。

導入パターンは、ATSのAI機能を使う、またはスプレッドシートと生成AIを連携させる方法が現実的です。自動トリアージにより、対応優先度(即時連絡/追加情報依頼/保留)の振り分け、定型メールの自動下書き、候補者への追加アンケート送付などを自動化し、タイムトゥハイアと辞退率の改善を両立させます。個人情報の取り扱いは、匿名化・最小限入力・社外送信の制限・ログ管理を徹底してください。

4.3 面接設計と評価基準の標準化

面接は「構造化」がコスト削減と採用品質向上の要です。職種ごとにコンピテンシーと評価項目を定義し、行動質問(行動事実に基づく質問)の質問バンクをAIで拡張、評価スケール(1〜5等)と配点を明確にします。誰が面接しても評価がぶれないよう、採点基準例示と減点要因をテンプレート化し、面接官トレーニング資料もAIで作成・更新します。

面接メモや議事録の要約はAIで自動化できますが、録音・録画や文字起こしを行う場合は候補者への事前同意と利用目的の明示が必要です。複数面接官の所見をAIで統合し、論点未充足や評価の乖離をハイライトして再確認すれば、合否判断のスピードと一貫性が高まります。

4.4 チャットボットと面接日程調整の自動化

Webサイトや応募フォームにチャットボットを配置し、職種のマッチング質問、よくある質問(福利厚生・残業・働き方・選考フロー)への即時回答、一次スクリーニングの補助を24時間運用すると、取りこぼしを大幅に減らせます。人が対応すべきケース(高い志望度のサイン、複雑な条件交渉、不安の強い相談)に自動でエスカレーションするルールを設定しておくとCX(候補者体験)も損ねません。

面接日程調整は、面接官の空き枠を自動収集し、候補者に複数候補を提示、確定・リスケ・リマインド・会議URL発行・会議室予約・当日案内までを自動化します。これにより1件あたりの調整工数を大きく削減でき、面接出席率の改善や辞退抑止にもつながります。自動化しても、緊急連絡や体調不良時の対応などは人が即応できる連絡窓口を明示しておきましょう。

4.5 無料から始められるAIツールの活用ポイント

まずは無料枠やトライアルでPoC(小規模検証)を行い、工数が多い領域(求人票作成、スカウト文面、面接質問、メール返信、議事録要約)から着手します。削減できた時間×担当者の時間単価で間接コスト削減額を算出し、採用単価・タイムトゥハイア・面接設定率などのKPIに紐づけて投資対効果を評価します。機密情報の投入禁止、匿名化、生成物の人手レビュー、著作権・差別表現のチェックなど、最低限のガバナンスルールを就業規則や運用手順に落とし込むことが重要です。

4.5.1 ChatGPTやGoogle GeminiやMicrosoft Copilotの使い分け

ChatGPTは汎用的な文案生成・要約・アイデア出しに強く、スカウト文面のパーソナライズや面接質問の生成に適しています。Google GeminiはGoogleドキュメント/スプレッドシート/スライドとの連携で、求人票テンプレートの一括生成や候補者データの要約に便利です。Microsoft CopilotはOutlook/Teams/Word/Excelと統合し、面接日程調整メールの下書き、会議メモの要約、評価シートの作成などを日常業務の流れで自動化できます。いずれも企業向けプランではテナント内データ保護や監査ログ、DLP等の管理機能が提供されるため、個人情報や社外秘を扱う場合は法人版の利用を優先しましょう。

4.5.2 Notion AIでのテンプレート運用

Notion AIはデータベースとテンプレートの組み合わせで、求人票、スカウト文面、面接評価シート、オファーレター案、候補者FAQなどを一元管理できます。職種別テンプレートに変数(勤務地、給与レンジ、ミッション、必須スキル)を持たせて半自動生成し、更新差分を履歴で追跡すれば、属人化を防ぎつつ品質を平準化できます。面接後メモの要約、評価コメントの言語トーン統一、NG表現の検出などもテンプレート化すると、レビュー時間の短縮とコンプライアンス強化を同時に実現できます。

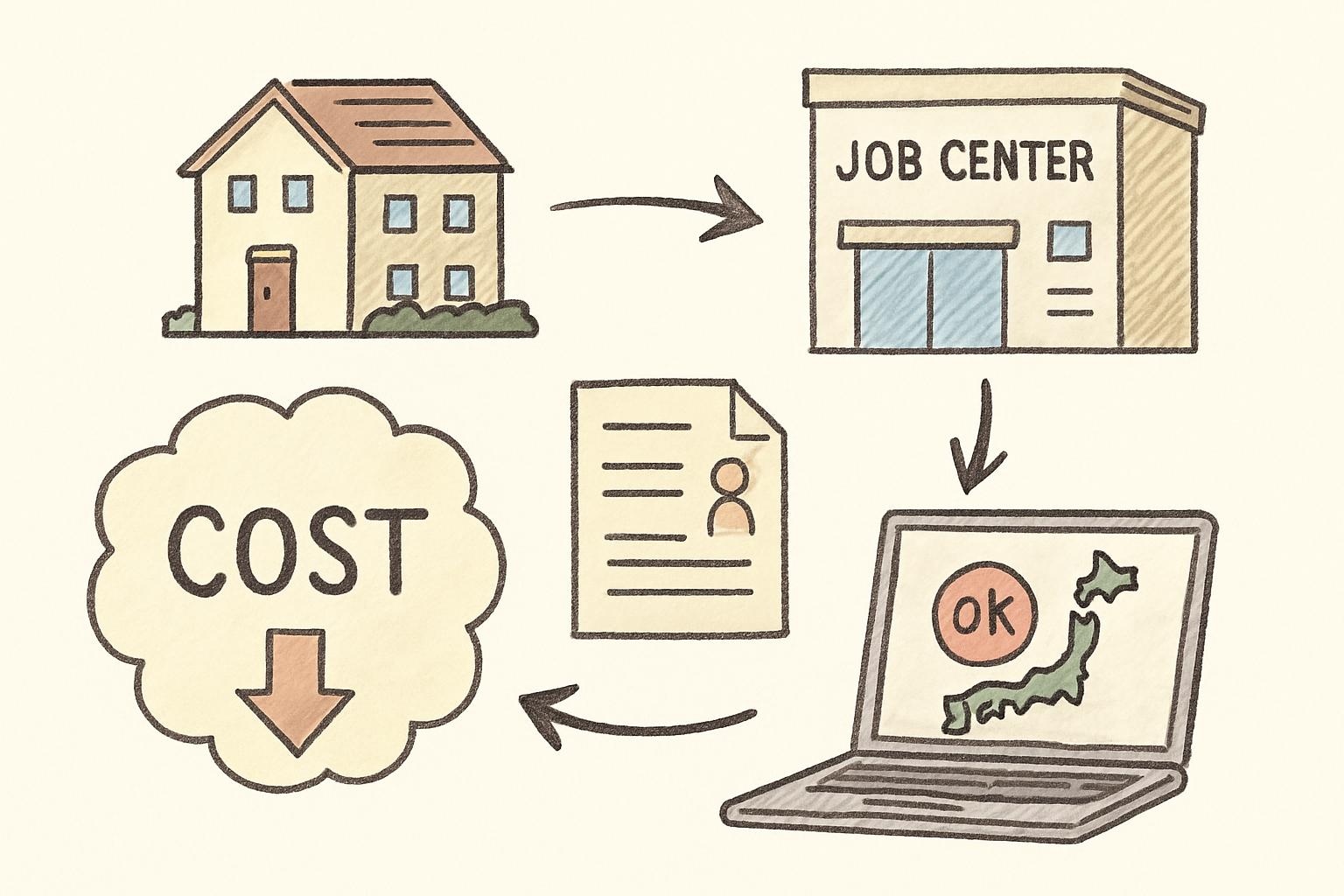

5. ハローワーク活用で採用コストを抑える実践ガイド

ハローワークは中小企業が無料で求人を公開できる公的な採用チャネルであり、広告費の削減、応募単価の低減、採用単価の最適化に直結します。まずは管轄ハローワークで事業所情報を登録し、求人票を作成・公開して母集団形成を始めます。インターネット経由で全国の求職者に露出できる「ハローワークインターネットサービス」を組み合わせることで、地域採用と全国リーチの両立が可能です。公式の運用ガイドや各種手続きはハローワークの公式サイトで確認できます(ハローワークインターネットサービス)。

5.1 ハローワークインターネットサービスの基本操作

求人者向けの基本フローは、事業所登録、求人者マイページの開設、求人票の作成・公開、応募受付・紹介状対応、採用決定・掲載停止という順序です。事業所登録時には会社の所在地、代表者、資本金、事業内容、労働保険・社会保険の加入状況などを正確に入力します。マイページでは求人の新規作成、複製、修正、公開・非公開の切り替え、掲載停止、応募受付方法(電話・メール・郵送・来所など)の設定、応募者管理(紹介状の確認、面接日程の連絡、選考結果の記録)を一元化できます。求人番号は求職者・ハローワーク職員とのやり取りで参照されるため、求人管理台帳に控えておくと運用が安定します。

求人票は就業場所、雇用形態、賃金、就業時間、休日、必要な経験・免許・資格、試用期間、時間外労働の有無と月平均時間、昇給・賞与の有無、通勤手当(交通費)の支給、マイカー通勤可否、受動喫煙対策などの必須項目を網羅し、会社の特長や福利厚生、働き方の柔軟性(時差出勤・短時間勤務など)も具体的に記載します。公開後は検索結果に反映されるまでタイムラグがあるため、余裕を持って公開し、表示を確認しましょう。基本的な使い方や仕様は公式サイトを参照してください(ハローワークインターネットサービス)。

5.2 無料求人を上位表示させる掲載最適化

ハローワークの検索結果は求職者が指定する勤務地、職種名、雇用形態、就業時間帯、賃金レンジなどの絞り込み条件に強く依存します。表示機会を最大化するには、求職者が一般的に使うキーワードで職種名を明確に表記し(例:営業職よりも「法人営業(既存顧客対応)」)、就業場所は市区町村まで正確に、最寄り駅やマイカー通勤・駐車場の可否も入力します。賃金は月給・年俸・時給の別、固定残業の有無と時間数、昇給・賞与の有無などを具体的に記載し、就業時間はシフトパターンを分けて登録することで検索にヒットしやすくなります。

「会社の特長」「仕事の内容」欄はクリック率(CTR)に影響します。業務範囲、使用ツール(例:Excel、AutoCAD、Illustratorなど)、チーム構成、研修・OJT、テレワークやフレックスタイムの運用有無、キャリアパス、評価方法を文章で具体的に示しましょう。応募方法と選考フロー(書類選考→一次面接→最終面接など)、面接場所、所要時間、持ち物(履歴書・職務経歴書・ポートフォリオ)、紹介状の取り扱いも明記すると、応募率が上がりやすくなります。定期的な内容更新や不足情報の追記は、求職者の比較検討時の選好に影響するため、週次で見直すのが有効です。

5.3 求人票の書き方と検索対策のチェックポイント

検索意図に合致する求人票は、職務内容の期待成果(KPIや担当領域)、必須要件と歓迎要件の線引き、配属先の就業場所・出張頻度、試用期間の有無と条件差、時間外労働の見込み、休日体系(年間休日・所定労働時間・変形労働時間制の有無)、各種手当(通勤手当・資格手当・住宅手当)、社会保険・雇用保険の適用、受動喫煙防止措置、定年・再雇用、想定年収レンジと内訳まで明示します。求職者は「未経験歓迎」「学歴不問」「ブランク可」などの条件で絞り込むため、該当する場合は必ずチェック・記載します。年齢制限を設ける場合は、合理的理由と根拠条文に合致するか管轄ハローワークで確認しましょう。

検索対策としては、一般的な職種名+業界・商材名の併記(例:「ルートセールス(食品卸)」)、シフト・勤務時間帯の具体化(例:8:30~17:30/残業月10時間程度)、勤務地の複数候補がある場合は求人を分けて登録、写真や会社PR資料の用意、企業情報(事業内容・主要取引先・従業員数・平均年齢)の充実が有効です。虚偽や誤認を与える表示は厳禁であり、最新の制度・指針は厚生労働省の情報を確認してください(厚生労働省 公式サイト)。

5.4 地域のミニ面接会や合同企業説明会の活用術

各ハローワークや都道府県労働局は、ミニ面接会、就職面接会、合同企業説明会、職業相談会などを定期開催しています。参加すると、紹介状を介してその場で面接に進みやすく、書類選考の手間や日程調整の間接コストを削減できます。まずは管轄ハローワークの企業支援窓口に連絡し、開催予定、対象職種、参加要件、必要書類、ブース数、電源・機材の可否を確認します。求人票と会社案内、仕事内容がわかる資料、職場写真、選考フローの案内、応募書類の持参物リストを整え、当日は30分刻みの面接枠やカジュアル面談枠を用意して回転率を高めます。

事後フォローとしては、当日参加者へのサンクスメール、面接・選考結果の迅速な連絡、職場見学の即時設定、候補者の不安解消のためのQ&A送付が効果的です。イベント情報や参加申込みは公式サイトから起点に探すと効率的です(ハローワークインターネットサービス)。

5.5 トライアル雇用助成金と各種助成金の活用

トライアル雇用は、就職が困難な求職者を原則3か月の試行雇用として受け入れ、適性を見極めながら常用雇用への移行を目指す制度です。一定の要件を満たす場合、企業は助成金の支給を受けられる可能性があります。利用手順は、制度の要件確認、事前の関係書類提出・ハローワークとの調整、トライアル雇用契約の締結、期間中の指導・評価記録の作成、期間終了後の雇用継続と支給申請という流れが一般的です。金額・要件・手続きは変更されることがあるため、必ず最新の公的情報で確認してください(厚生労働省 公式サイト)。

あわせて、非正規から正社員化を支援するキャリアアップ関連、従業員の職業訓練を支援する人材開発関連、障害者や母子家庭の母等の雇用を支援する各種助成金など、採用・育成・定着に連動した制度も検討すると、採用コストと育成コストの双方を最適化できます。制度の適用可否や提出期限、必要帳票、労働条件の要件(所定労働時間や社会保険適用など)は事前に精査し、申請は期日余裕を持って進めましょう。制度や申請様式は公的サイトで確認できます(厚生労働省 公式サイト)。

6. SNS戦略で母集団形成と採用ブランディングを強化

SNSは、中小企業が広告費を抑えつつ母集団形成と採用ブランディングを同時に進められる高コスパのチャネルです。自社の強みや働く価値を候補者の行動文脈に合わせて届けることで、応募単価(CPA)を下げ、質の高い応募者を安定的に獲得できます。ここでは、主要プラットフォームの使い分け、応募導線の最短化、社員リファラル・アルムナイの仕組み化、コンテンツ企画の型化、少額広告運用の実践までを体系立てて解説します。

6.1 XとInstagramとTikTokの使い分けと運用設計

Xは情報回遊性と再拡散の強さが特長で、募集開始や採用イベント、ニュース性の高い話題の告知に適しています。短文テキストと画像・短尺動画を組み合わせ、ハッシュタグは乱用せず関連性の高いものに絞ることで、エンゲージメント率の低下を防ぎます。運用では「役立つ採用Tips」「社員の声」「募集告知」の3本柱を週次カレンダーで回し、固定表示で最新求人を常に上部に掲出します。基本仕様や安全な運用はXヘルプセンターを参照し、アカウントのセキュリティを担保しましょう。

Instagramは視覚的ブランディングと「働く雰囲気」の可視化に強みがあります。リールやストーリーズで日常の仕事風景・制作過程・社員紹介を短く切り出し、保存・共有されやすい形式で届けます。フィードは採用サイトの代替ランディングのように機能させ、プロフィールのリンク(リンク集ツール含む)から最短で応募フォームに遷移させます。運用ガイドはInstagramヘルプセンターを確認し、コミュニティガイドライン違反を避けます。

TikTokは短尺動画の没入視聴により、職種理解のハードルを下げるのに有効です。職場のリアル、道具・工程のルーティン、スキルのミニ解説など「見てわかる」企画を中心に、音源やテロップで理解を促進します。初期は広く接触を取り、反応の良いテーマを深掘りしてシリーズ化するのが効率的です。広告・ビジネス活用はTikTok for Businessを参照してください。

共通の運用設計として、KPIは「到達(インプレッション・リーチ)→反応(エンゲージメント率)→遷移(リンククリック率)→応募(CVR)→採用(CPA)」のファネルで管理します。各投稿に明確なCTA(エントリー/説明会/カジュアル面談)を付け、UTMパラメータで流入元を識別します。タグ付けの基本はGoogle公式ヘルプ(キャンペーンパラメータ)を参考にすると安全です。

6.2 LINE公式アカウントで応募導線を最短化

候補者との1対1コミュニケーションはLINEが最短です。LINE公式アカウントを開設し、リッチメニューに「募集職種一覧」「カジュアル面談予約」「よくある質問」を常設。タップ一つで応募フォーム(またはミニアプリ/LIFF)に遷移できる導線にします。機能と導入手順はLINE for Business(公式)を参照してください。

友だち追加のインセンティブは「採用情報の先行案内」「社内見学の優先招待」など価値提供型にし、景品提供の過度な訴求は避けます。セグメント配信で「職種/地域/経験年数」ごとに最適化されたメッセージを配信し、定期配信は月2〜4回でスパム化を防止。自動応答(チャットボット)で一次対応を標準化し、人的対応は選考意欲が高い問い合わせに集中させ、対応コストを下げます。

個人情報の取扱いは、プライバシーポリシーの提示と取得目的の明確化が前提です。法令面の基礎は個人情報保護委員会(PPC)の公開情報を確認し、応募者データの保存期間・利用範囲・第三者提供の有無を明示しましょう。

6.3 社員リファラルとアルムナイの仕組み化

社員リファラルは、SNSで醸成した好意的認知を社内の紹介力につなげる仕組みです。募集ポジションごとに「求める人物像」「選考プロセス」「紹介特典(紹介手当・表彰など)」を1枚ペライチに整理し、社内SNSや社内ポータルで常時アクセス可能にします。紹介者向けのテンプレート文(応募導線・求人ページURL・ハッシュタグ)を用意すると発信が平準化します。

アルムナイは退職者・元インターンのコミュニティです。近況を共有するニュースレター(四半期)、職種別の限定イベント、再入社の募集情報などを粘り強く届け、タレントプールとして関係を維持します。再掲時には、雇用条件と労働条件を正確に記載し、情報の的確表示に留意します。求人情報の表示ルールは厚生労働省の求人情報等の的確表示ガイドラインを参照してください。

6.4 採用広報コンテンツ企画の型化

コンテンツは「理解(仕事内容・ミッション)」「信頼(社員・実績)」「共感(価値観・カルチャー)」「行動(エントリー)」の4象限で設計します。月次の編集会議でテーマを選定し、週次で撮影・編集・投稿・効果測定を回す運用カレンダーに落とし込みます。各投稿は「誰に(ペルソナ)」「何を(メッセージ)」「なぜ今(トリガー)」「どこへ誘導(CTA/URL)」を必ず明文化し、属人化を防ぎます。

6.4.1 代表メッセージと働く価値の言語化

代表メッセージは「存在意義(Why)」「提供価値(Value)」「挑戦(Challenge)」の3点を核に、候補者の仕事観に響く言葉で表現します。抽象論に終わらせず、意思決定のエピソード、顧客からの評価、社内制度の裏付けなど具体をセットで提示することで、SNS上での信頼性が高まります。固定投稿やプロフィールハイライトに配置し、新規流入に対する第一印象を統一します。

6.4.2 ショート動画と日常発信のネタ設計

ショート動画は「1テーマ1メッセージ」で、最初の数秒に結論・見どころを置く構成が効果的です。ネタは「1日の仕事ルーティン」「道具・ツール紹介」「お客様の声の裏側」「入社前に知っておくと楽になること」「失敗しやすいポイントと回避策」など定番を持ち回りにします。字幕・テロップを基本とし、音声なしでも理解可能に。録り直しよりも継続本数を重視し、ABテストでフック文やサムネイルを最適化します。

6.4.3 口コミ対策とGoogleビジネスプロフィールの整備

Googleビジネスプロフィールは採用のローカル認知に有効です。営業時間・写真・属性・投稿機能を最新化し、求人や会社イベントの告知を定期的に発信します。クチコミには迅速かつ誠実に返信し、事実確認の上で改善策や感謝を明記すると信頼が高まります。設定と運用はGoogle ビジネスプロフィール ヘルプおよびクチコミへの返信ガイドを確認してください。

6.5 SNS広告の少額運用で応募単価を下げる

オーガニック運用で得た反応の良い投稿やテーマをもとに、低予算の広告で母集団を拡張します。目的は「トラフィック(採用サイト流入)」「リード(フォーム送信)」「メッセージ(LINE誘導)」など明確に設定し、1キャンペーン1目的で検証します。配信は地域・職種関心・年齢などの軸を過度に絞りすぎず、最初は広めに検証してから勝ち筋に予算を寄せるとCPAが安定します。広告クリエイティブは3〜5案を並走させ、サムネイル・冒頭フック・CTA文言をABテストします。

計測はUTMパラメータでの流入識別と、応募フォーム側のコンバージョン計測を組み合わせ、媒体横断でCVRとCPAを比較できる状態にします。プラットフォームのポリシーは常に更新されるため、運用前に各社の公式情報を確認しましょう(例:Meta広告ポリシー、TikTok広告ガイドライン)。また、インフルエンサーを活用する場合は表示の明確化などステルスマーケティング規制への配慮が必要です。詳細は消費者庁のステルスマーケティング規制関連情報を参照してください。

最終的には、オーガニック投稿で信頼を醸成し、LINEで応募導線を短縮、リファラル・アルムナイで再現性の高い母集団を構築、少額広告で不足分を機動的に補うという組み合わせが、中小企業の採用コスト削減における実効性の高いSNS戦略です。継続的な検証と改善で、応募単価と採用単価の双方を下げていきましょう。

7. ダイレクトリクルーティングとスカウトの費用対効果を最大化

ダイレクトリクルーティングは、求人広告に依存せずターゲット人材に能動的にアプローチするため、採用単価とタイムトゥハイアの同時改善が狙える手法である。費用対効果を最大化するには、プラットフォームの特性理解、スカウト配信運用の標準化、面談設計、タレントプールによる再接触の仕組み化、そしてスカウト文面の継続的ABテストまでを一貫運用として設計することが重要だ。ここでは中小企業が実装しやすい実践ポイントに絞り、応募単価や返信率、面談化率、内定承諾率までのKPIを連動管理する具体策を整理する。

ダイレクトソーシングにおけるコストは、プラットフォーム利用料やスカウト通数課金などの直接コストに加え、候補者検索・文面作成・面談実施と記録・日程調整といった間接コストで構成される。採用単価は「(媒体費+スカウト費+人件費)÷採用人数」で算出し、源泉別にトラッキングする。候補者体験を損なわずに返信率と面談化率を上げることが、結果として応募単価と採用単価の双方を下げる最短ルートである。

7.1 ビズリーチやdodaダイレクトの活用ポイント

ビズリーチはハイクラスや専門職採用に強く、直近の活動状況や職務経歴の充実度を手がかりに優先度の高い母集団を形成しやすい。一方、dodaダイレクトは職種レンジが広く、中途の量と質のバランスを取りながら面談数を確保しやすい。まずは自社の採用ペルソナを言語化し、年収レンジ、必須スキル、業界経験、勤務地、稼働時期などの検索条件を固定化した保存クエリを作る。ログイン日時や職務経歴書の更新が新しい候補者は返信率が高まりやすいため、配信優先度を上げる。

スカウト配信は、重点ポジションに通数と工数を集中投下し、日次で平準化する。件名と冒頭の1〜2文で候補者の具体的なスキルや実績に触れ、なぜ自社で活躍できるのかの根拠(役割、期待インパクト、裁量、プロダクトの魅力)を端的に提示する。初回は内定前提の交渉ではなく、情報交換としてのカジュアル面談を提案し、所要時間と実施方法(オンライン可、時間帯の柔軟さ)を明確にする。KPIは開封率→返信率→面談化率→選考移行率→採用決定までのファネルで管理し、数字のボトルネックに応じて検索条件、文面、面談設計の順に見直す。ビズリーチのサービス概要はビズリーチ(企業向け)で確認できる。

法令とガイドラインの順守も前提条件である。求職者のオプトアウト意思を尊重し、虚偽・誇大な表現や差別的記述を避け、個人情報の取り扱いについて社内でルール化する。スカウト配信停止の依頼には速やかに対応し、配信履歴と同意管理はATSや台帳で一元管理する。

7.2 WantedlyやGreenでのカジュアル面談の設計

Wantedlyは「なぜやるのか」「どんな価値を生むのか」といったミッション・バリューの共感軸を重視する設計が特長で、スカウトからカジュアル面談への接続がしやすい。初回は30分程度のオンラインで、業務詳細よりも事業の方向性、チームの雰囲気、仕事の意義に焦点を当てる。選考ではなく相互理解の場であることを冒頭で伝え、最後に双方の次の一歩(職場見学、現場メンバーとの追加面談、職務内容のディスカッション)を合意する。Wantedlyのサービス詳細はWantedlyで確認できる。

GreenはIT・Web領域に強みがあり、技術スタック、アーキテクチャ、開発プロセス、コードレビュー体制、リリース頻度など、エンジニアが評価する情報をスカウトと面談で具体的に提示することで面談化率が高まりやすい。初回は課題提出を求めずハードルを下げ、実務者と話せる場を早期に設定する。面談のアジェンダは「期待役割のすり合わせ」「入社後3〜6カ月の到達イメージ」「評価と報酬レンジの考え方」「働き方(リモート・副業可否)」の順に進め、議事メモをATSに残して次回アクションを24時間以内に送る。GreenのサービスはGreenを参照するとよい。

カジュアル面談をコスト削減の武器にするには、面談化率だけでなく、合意形成の速さとミスマッチ低減による早期離職率の改善までをKPIに含める。面談後アンケートで候補者体験(案内のわかりやすさ、温度感、説明の一貫性)を5段階で回収し、低評価の要因をテンプレートと話法に反映する。

7.3 タレントプール運用とナーチャリングの自動化

スカウトで今すぐ転職しない候補者、選考辞退者、過去応募者、イベント接点者をタレントプールに蓄積し、タグでセグメントする。タグは職種、スキルセット、経験年数、居住地、希望勤務地、転職時期、関心テーマ(プロダクト、働き方、技術領域など)を基本とし、ATSやスプレッドシートで誰が見ても分かる命名規則に統一する。保存期間と同意状況を明確にし、削除依頼には即応できる体制を整える。

ナーチャリングは定期ニュースレター、募集開始アラート、技術ブログや導入事例の共有、社内勉強会・ミートアップ招待など、候補者に価値がある情報を中心に設計する。送付頻度は過剰配信を避け、反応(開封・クリック・返信)に応じてシナリオを分岐させる。カレンダー連携による面談自動予約、リマインド、サンクスメールまでを自動化し、担当者は高付加価値の対話に時間を割く。KPIはプール規模、再接触率、再返信率、面談化率、採用決定数、ソース別採用単価でモニタリングし、一定期間反応のないセグメントは文面やコンテンツを刷新してテストする。

運用の要は「一貫性」と「記録」である。配信テンプレート、面談フロー、合否連絡のSLA(例:24時間以内)を標準化し、接点履歴はATSに集約する。これにより担当者が変わっても候補者体験の質を保ち、長期的に内定承諾率と定着率を高めて総コストを下げられる。

7.4 スカウト文面テンプレートの最適化とABテスト

スカウト文面は「件名」「冒頭のパーソナライズ」「オファー理由(なぜあなたなのか)」「役割と期待成果」「候補者メリット(得られる挑戦・成長・働き方)」「次の行動(カジュアル面談の提案と所要時間)」「差し支え配慮(忙しい場合の選択肢)」の7要素で構成する。件名と冒頭で候補者の具体的な成果やスキルに触れ、テンプレ感を排して信頼を得る。長すぎる説明は避け、図や外部リンクに頼らず、必要な情報を簡潔にまとめる。

ABテストは1回につき変数を1つに限定し、ランダムに分けた同質の候補者群に同時期に配信して比較する。典型的な検証項目は件名の表現(役割訴求かミッション訴求か)、冒頭1文の切り出し(実績称賛か課題提起か)、CTAの明確さ(所要時間と候補日提示の有無)、送信タイミング(曜日・時間帯)である。各テンプレートにIDを付与し、開封率・返信率・面談化率・辞退率の差をダッシュボードで可視化し、勝ちパターンのみをテンプレート群に残す。

文面例としては、候補者の具体的なプロジェクト名や成果指標に触れたうえで、自社の事業課題との接点を短く提示し、まずは情報交換としてのオンライン面談(所要30分程度、昼休みや終業後も可)を提案する形が有効だ。配慮として、辞退や配信停止の方法を明記し、返信しやすい一文(短文でも可、候補日を返してほしいなど)で締める。こうした小さな改善の積み重ねが返信率を底上げし、結果として応募単価と採用単価の継続的な削減につながる。

8. オウンドメディア採用とGoogleしごと検索の無料集客を強化

広告費に依存しない恒常的な応募獲得力をつくるには、オウンドメディア(自社採用サイト)を中核に据え、Googleしごと検索(Google for Jobs)の無料掲載を最大化するのが近道です。本章では、採用サイトの設計、構造化データ(JobPosting)の実装、サイト速度最適化、そしてIndeed無料枠との併用方針まで、費用対効果を高める実践ポイントを体系的に解説します。

8.1 採用サイトの必須要素と応募導線の設計

CVR(応募率)を高める基本は「1求人1ページ」と「短い応募導線」です。職種別・勤務地別に求人詳細ページを分け、上部(ファーストビュー)に強いCTA(今すぐ応募/カジュアル面談を予約)を配置します。フォームはスマホ前提で必須項目を最小化し、保存機能、入力支援(郵便番号→住所補完)やEFO(入力エラーの即時表示)を整え、個人情報保護方針への同意チェックを設けます。

求人詳細ページには、業務内容、ミッション、必須/歓迎要件、雇用形態、勤務地、勤務時間、給与レンジ、福利厚生、選考フロー、よくある質問(FAQ)、社員の声、写真・動画、アクセス情報(地図)を過不足なく掲載します。内部リンクはトップ→募集一覧→求人詳細→応募フォームの階層を明確化し、パンくずリストと関連求人への回遊導線で離脱を抑制します。重複コンテンツはcanonicalで正規化し、募集終了は該当ページを更新(後述のvalidThrough)または404/410で適切に終了処理します。

計測はGoogle アナリティクス4とGoogle タグマネージャーで、応募完了(サンクスページ)とフォーム中間離脱のイベントを定義し、媒体別(自然検索/ダイレクト/リファラ)のCVRと採用単価を可視化します。検索インプレッションとクリックはGoogle サーチコンソールで確認し、求職者の検索語に合わせてタイトル・メタディスクリプション・見出しを改善します。参考: Google サーチコンソール

8.2 構造化データとサイト速度の最適化で露出を拡大

Googleしごと検索に確実に露出するには、求人詳細ページごとにschema.orgのJobPostingをJSON-LDで実装し、サイトマップ送信とインデックス最適化を行います。加えて、ページ表示速度とモバイル体験(コアウェブバイタル)を満たすことが応募率の底上げに直結します。

8.2.1 schema.orgのJobPostingマークアップの実装

JSON-LDでの実装を推奨します。最低限の必須・推奨プロパティの一例は以下です。title、description(HTML除去・重複回避)、datePosted、validThrough(募集締切をISO8601で明示)、employmentType、hiringOrganization.name/sameAs、jobLocation.address(日本の住所表記:addressCountry、addressRegion、postalCode、streetAddress)、identifier(自社の一意ID)、directApply(自社サイトで直接応募可能な場合はtrue)、baseSalary(可能なら通貨・レンジを明示)。リモート募集がある場合はjobLocationType(TELECOMMUTE)とapplicantLocationRequirementsを併記します。公式ガイド: 求人の構造化データ(Google 検索セントラル) / スキーマ仕様: schema.org/JobPosting

公開前にリッチリザルトテストで検証し、警告やエラーを解消します。公開後はサーチコンソールの「求人情報」拡張レポートでインデックス状況・エラー推移を監視し、募集終了時はvalidThroughを過去日に更新しつつ、速やかに404/410へ切替えるかnoindexで除外して指数を健全に保ちます。検証ツール: リッチリザルトテスト / サイトマップ: サイトマップの概要

8.2.2 モバイルファーストとコアウェブバイタルの改善

スマホファーストのレスポンシブ設計(適切なviewport、タップ領域、読みやすいフォント)に加え、LCP(最大視覚コンテンツの表示)、CLS(レイアウトのずれ)、INP(応答性)を目標値内に収めます。主な改善手法は、Hero画像の遅延読み込みと先読み(preload)整理、画像の次世代形式(WebP/AVIF)と適切なサイズ出力、フォントの最適化(font-display: swap、サブセット化)、不要なJavaScriptの削減と遅延実行、HTTP/2・Brotli圧縮、CDN活用、キャッシュ制御の明確化などです。測定・改善ガイド: コア ウェブ バイタル(web.dev) / 計測ツール: PageSpeed Insights

8.3 Indeed無料枠とGoogleしごと検索の連携方法

Indeedの無料掲載とGoogleしごと検索は別経路の露出です。費用をかけずに母集団を広げるには、「自社採用サイトを両者が評価しやすい状態に整える」ことが鍵です。まずGoogleしごと検索向けには前述のJobPosting実装とサイトマップ送信、インデックス最適化を実施します。次にIndeed向けには、応募可能な求人詳細を1求人1ページで公開し、ログイン不要・クロール可能(robots.txtとメタタグでブロックしない)・重複のない正規URL(canonical)・明確な応募導線(サイト内フォームまたは応募ボタン)という基本要件を満たします。Indeedの企業向け情報は公式を参照してください: Indeed 企業向け(日本)

運用面では、同一求人を複数の外部媒体に掲載する場合でも、自社サイトの求人詳細を正規ページとして維持し、構造化データのidentifierで一意性を担保します。募集終了・再公開のたびにdatePosted/validThroughを更新し、古いページは404/410またはnoindexで整理して重複・品質低下を回避します。計測は、Indeed経由の流入にはUTMパラメータを付与し、自然検索(Googleしごと検索含む)と切り分けてCVR・採用単価を比較します。求人の検索露出・インデックス状況はサーチコンソールの拡張レポートや検索パフォーマンスで定期確認し、応募率のボトルネック(読み込み速度、フォーム離脱、情報の不足)を優先的に解消しましょう。

9. 求人媒体の費用比較と最適ミックスの組み方

中小企業が採用コストを最小化するには、求人媒体ごとの特性と課金方式を正しく理解し、採用ターゲット・職種・エリアに合わせてメディアミックスを設計することが重要です。本章では主要転職サイトの特徴比較、成果報酬型と掲載課金型の使い分け、季節性を踏まえた予算配分、地方と都市圏における選定基準を示し、応募単価と採用単価の両面から費用対効果を最大化する実務の勘所を解説します。

前提として、媒体評価は「応募単価(広告費÷応募数)」「面接率(応募→面接)」「採用率(面接→内定→入社)」「採用単価(広告費÷入社人数)」の4点をセットで見ることが有効です。短期の応募数だけでなく、入社までの歩留まりを媒体別に可視化し、過去実績に基づく期待値で配分を最適化していきます。

9.1 リクナビNEXTやマイナビ転職やエン転職の特徴比較

リクナビNEXT、マイナビ転職、エン転職はいずれも総合型の中途採用向け転職サイトで、登録者規模が大きく、幅広い職種・年齢層にアプローチできます。中小企業にとっては「母集団形成の安定性」「求人検索での露出機会」「スカウト機能の活用可否」が主な選定軸になります。

リクナビNEXTは総合型の代表格で、検索経由の露出とスカウトの両輪で母集団を形成しやすいのが特徴です。職種レンジが広く、地方採用でも一定の流入が見込めるケースが多いため、採用計画のベース媒体として設計しやすい傾向があります。

マイナビ転職は20代〜30代前半の転職アクティブ層に強く、営業・事務・販売サービスなどの募集で反応が安定しやすい媒体です。特集企画や原稿の見せ方の工夫が応募率向上に寄与しやすく、ブランディングと応募獲得のバランスを取りたい中小企業に向いています。

エン転職は求人原稿の情報量と社員・元社員口コミ(エン転職の運営会社であるエン・ジャパンが持つサービス連携)による仕事内容・社風の伝達力が強みです。応募前の理解促進によってミスマッチ低減を図りたい募集や、仕事内容の魅力が定性的に伝わりにくい職種で効果が出やすい傾向があります。

いずれの媒体も、掲載プラン(露出ランク、表示順位、原稿量、スカウト通数)やキャンペーンは時期により変動します。仕様は各社の最新情報を参照し、社内実績の歩留まりと併せて比較してください。市場動向の把握には、厚生労働省の一般職業紹介状況(有効求人倍率)や民間の求人倍率レポートが参考になります(例:厚生労働省 一般職業紹介状況、doda 転職求人倍率レポート)。

9.2 成果報酬型と掲載課金型の違いと使い分け

求人媒体の主な課金方式は「掲載課金(一定期間の固定費)」「クリック課金(CPC:クリックごと)」「応募課金(CPA:応募ごと)」「成功報酬(入社決定時)」に大別されます。総合転職サイトは期間の掲載課金が中心で、アグリゲート型(Indeedや求人ボックス、スタンバイなど)はクリック課金や応募課金が一般的、人材紹介は成功報酬です。

掲載課金は事前にコストが確定し、露出枠や特集の活用で短期に母集団を増やしたいときに有効です。一方、職種難易度やエリアによって応募数の振れ幅が出やすい点には留意が必要です。クリック課金・応募課金は需要に応じて入札や日予算で弾力運用でき、無駄打ちを減らしやすい反面、競合増で単価が上昇するとCPAが悪化します。成功報酬はキャッシュアウトが入社時に限定され、採用難職種や即戦力採用でのリスクヘッジに適していますが、フィーが高止まりすると採用単価が膨らみやすく、長期の常時採用には不向きな場合があります。

使い分けの基本は、「常時採用枠=固定費が読める掲載課金(総合転職サイト)+低予算で回せるクリック/応募課金(アグリゲート)」「採用難ポジション=スポットでの上位プランや特集、もしくは成功報酬を併用」「急募=短期の露出強化+スカウト強化」という考え方です。媒体横断で「応募単価×必要応募数=想定広告費」「採用率×応募数=見込み入社」を見積もり、週次で入札・配分をチューニングします。

9.3 予算配分のセオリーと季節性の読み方

予算設計は「採用計画(必要人数)→逆算した必要応募数→媒体別の期待応募単価→初期配分→週次見直し」の順で行います。まず過去データから媒体別の面接率・採用率を算出し、必要応募数を逆算します。次に媒体ごとの期待CPAに応じて初期配分し、出稿後は「掲載面のクリック率(閲覧→応募)」「応募者の質(スクリーニング通過率)」を見ながら1〜2週でABテストし、効果の高い原稿・訴求・出稿面に寄せます。

季節性の把握は欠かせません。年度替わりや大型連休前後は求職・求人双方の動きが変化しやすく、入札競争(クリック課金)や掲載混雑(掲載課金)が起きやすい時期です。市況の強さは公的統計や民間レポートでモニタリングし、出稿タイミングと出稿量を調整します。たとえば、市況が過熱している月はクリック課金の上限単価を抑え、質の高いキーワード・エリアに絞る、掲載課金は原稿改善で応募率を高めて露出効率を上げるなど、手段ごとの最適化が有効です。市況の基礎データは厚生労働省 一般職業紹介状況やdoda 転職求人倍率レポートを定点観測すると良いでしょう。

さらに、媒体効果は「原稿の質」「募集要件の幅」「勤務地の通勤可否」「選考スピード」に強く影響されます。成果が伸びないときは媒体変更だけでなく、要件緩和(必須→歓迎に見直す)、訴求の磨き込み(仕事内容・評価・成長機会の具体化)、面接最短化(一次と最終の同日化)を同時に進めると、同じ予算でも採用単価が下がりやすくなります。

9.4 地方採用と都市圏採用でのメディア選定

地方採用では、大手総合転職サイトだけでなく、地域での知名度が高い媒体や地元志向の流入経路を併用するのが効果的です。具体的には、ハローワークや地域特化型の求人サイト、フリーペーパー、地元新聞の求人面、企業の採用サイト(Googleしごと検索連携)などです。費用対効果の観点では、無料チャネルと低予算のクリック課金をベースに、期間限定で総合サイトの露出を強化すると、応募単価を抑えつつ母集団を確保しやすくなります。

都市圏採用では、応募数の確保は比較的容易な一方で競合が多く、応募単価が上がりやすい傾向があります。総合転職サイトの上位プランや特集は短期の露出強化に有効ですが、コスト上昇を抑えるには、職種特化型媒体やスカウト運用、SNS広告のリターゲティングなどで「対象を絞った出稿」を増やすのがセオリーです。いずれのエリアでも、媒体の選定は「その媒体にターゲットがいるか」「原稿と選考の設計で勝てるか」を指標化し、媒体別の採用率まで追うことで、再現性の高いミックスに進化します。

最終的には、「常時で効く低コスト媒体(無料やクリック課金)」「短期で効く露出強化(掲載課金の上位枠)」「難易度が高い募集の保険(成功報酬)」をポートフォリオ化し、四半期ごとに配分比率を見直す運用が、コスト削減と採用充足の両立に有効です。媒体の乗り換えは一度に全停止せず、重ね期間を設けて並走検証することで、リスクと学習コストを最小化できます。

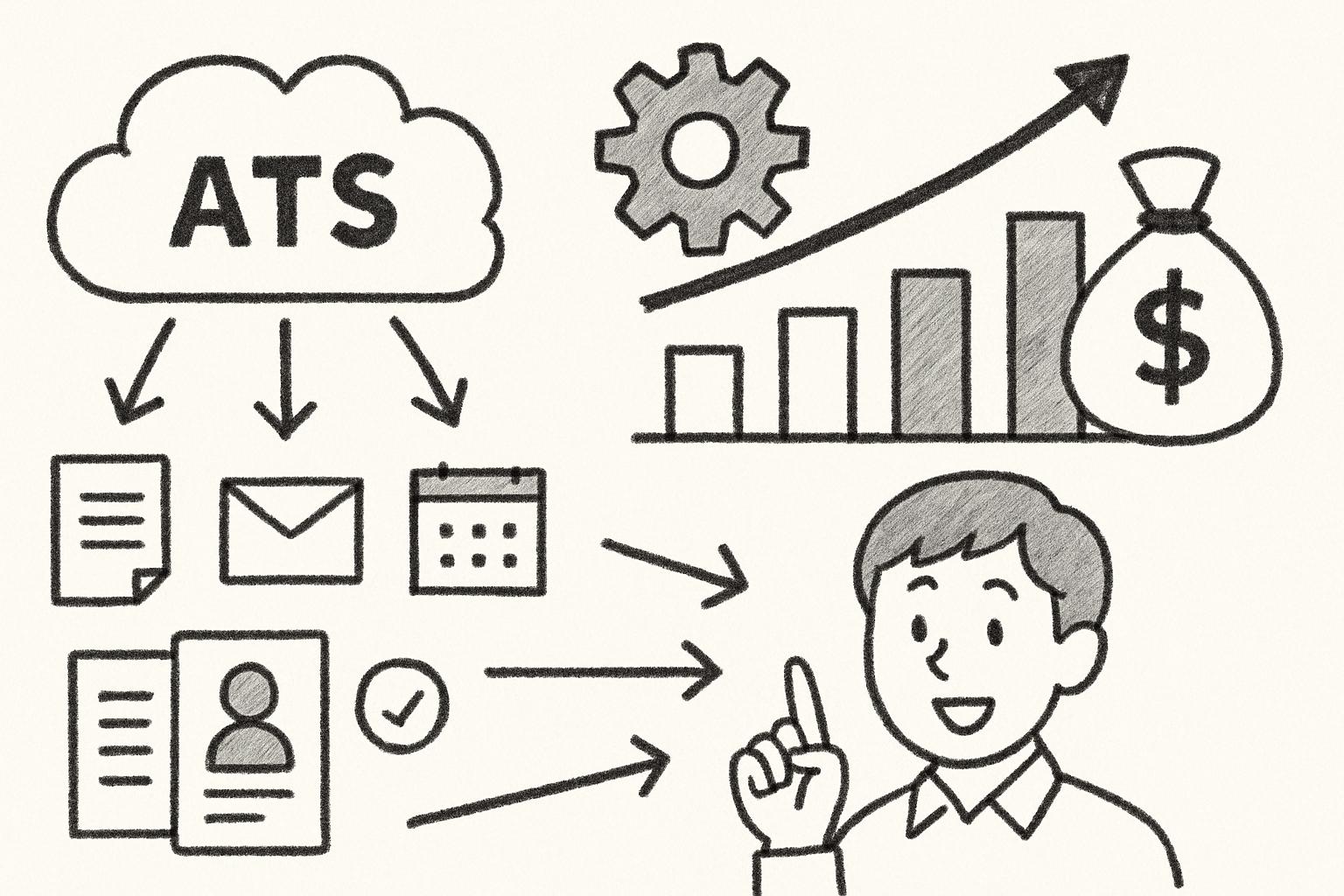

10. 採用管理システムと自動化で間接コストを削減

採用管理システム(ATS)は、求人作成から応募受付、書類選考、面接日程調整、評価回収、内定・入社手続きまでの一連の採用プロセスを標準化・自動化し、属人化と手作業を減らすことで、間接コスト(工数・ミス対応・情報探索・二重入力・集計作業など)を大幅に圧縮します。候補者データの一元管理、ワークフローの可視化、テンプレート運用、API連携により、タイムトゥハイア短縮と業務品質の平準化を同時に実現できます。

10.1 ATS導入の効果と選定基準

導入効果は主に、業務工数の削減(メール往復や日程調整の自動化)、意思決定の迅速化(ダッシュボードでの可視化)、コンプライアンス強化(権限管理・監査ログ・同意管理)、体験向上(候補者への迅速な連絡と一貫した案内)に整理できます。応募経路の自動トラッキングや評価シートの標準化により、選考のばらつきと無駄なやり直しを抑制し、結果的に採用単価の低減に寄与します。

選定基準は、機能網羅性(求人管理・応募管理・選考フロー・面接管理・タレントプール・分析)、自動化の深さ(レジュメ解析、重複応募の検知、ルールベースの自動振り分け、リマインド配信)、外部連携(GoogleカレンダーやOutlook、ZoomやMicrosoft Teams、Slackなどとの連携可否)、データポータビリティ(CSVエクスポート、API、Webhook)、運用性(権限ロール、承認ワークフロー、モバイル対応、テンプレート管理)、価格体系(ユーザー数・求人枠・機能別課金)、セキュリティ(2要素認証、IP制限、監査証跡、暗号化)といった観点が要点です。候補者の個人情報を扱うため、個人情報保護法に基づく安全管理措置や社内ルールへの適合も必須であり、選定時は事業者向けガイドラインを確認しておくと安全です(参考: 個人情報保護委員会 事業者向け)。

10.1.1 HRMOS採用とジョブカン採用管理とHERPの比較軸

国内で広く利用されるATSとして、HRMOS採用、ジョブカン採用管理、HERP採用管理などが挙げられます。評価の際は、操作性(UIの分かりやすさと導入教育のしやすさ)、面接・カレンダー連携の実装度、スカウトやタレントプールの運用しやすさ、レポート・ダッシュボードの拡張性、権限・監査ログ・IP制限・SAMLなどのセキュリティ要件、データ移行とベンダーロックイン回避(エクスポート可否とAPI)、サポート・カスタマーサクセスの体制、料金プランの透明性を軸に比較するとギャップが明確になります。各サービスの公式情報は以下を参照してください(HRMOS採用/ジョブカン採用管理/HERP)。

10.2 書類選考から面接までの自動化と重複排除

応募発生時に、レジュメ解析(パース)で氏名・連絡先・職歴・スキルを自動取り込みし、職種や勤務地、キーワードによるタグ付け・スコアリングでトリアージすることで、一次スクリーニングの工数を削減できます。重複応募の検知(メール・電話番号・氏名等のマッチング)や候補者の統合プロフィール化により、二重対応や評価の分散を防ぎ、コミュニケーションの齟齬を減らします。合否連絡・次ステップ案内はメールやSMSのテンプレート化で一貫性を担保し、返信率向上と対応漏れの抑止につながります。

面接日程調整は、面接官の空き時間を自動抽出し候補者に提示、セルフスケジューリングを許可する設計が効果的です。GoogleカレンダーやOutlookカレンダーと双方向連携し、招待作成・更新・リマインドを自動化すれば、やり取りの往復や重複ブッキングのリスクが下がります(参考: Google カレンダー/Microsoft Outlook)。オンライン面接では、ZoomやMicrosoft Teamsの会議URLを自動発行・招待文に埋め込む運用が有効です(参考: Zoom/Microsoft Teams)。評価は構造化面接の設問と評価基準をテンプレート化して面接官に割り当て、期日リマインドで回収漏れを抑止し、スコアの自動集計で合議のスピードを上げます。

10.3 電子契約と労務連携で入社手続きを効率化

内定通知・労働条件通知書・雇用契約は電子契約を活用し、テンプレート化とワークフロー承認で締結までを自動化すると、郵送・押印・スキャンの手戻りがなくなります。監査証跡の残るクラウド型サービスを利用すれば、締結状況の可視化と保管・検索性が高まり、法務・総務と協調した運用が行えます(参考: クラウドサイン/DocuSign/GMOサイン)。

内定承諾後の入社手続きは、人事労務システムとデータ連携し、本人情報・社会保険・源泉徴収・扶養・マイナンバーの収集をWeb化すると、入力二重化と転記ミスを防げます。代表的な国内サービスとしては、SmartHR、freee人事労務、マネーフォワード クラウド人事労務などがあり、e-Gov電子申請に対応する仕組みと組み合わせると提出業務のオンライン化が進みます(参考: e-Gov)。なお、採用・入社に関わる個人情報の取り扱いは、アクセス権限の最小化、保管期間・廃棄基準の明確化、監査ログの保存など、安全管理措置を徹底してください(参考: 個人情報保護委員会 事業者向け)。

10.4 データ連携とBIで意思決定を高速化

ATSから応募数、書類通過率、面接通過率、内定率、内定承諾率、タイムトゥハイア、応募経路別の採用単価(CPA)などのデータを抽出し、KPI定義を統一したダッシュボードを整備すると、ボトルネックの発見と施策の優先順位付けが迅速になります。CSVやAPIでデータを取得し、Looker Studio、Power BI、TableauなどのBIツールで可視化すれば、週次・月次の進捗会議を標準化しやすくなります(参考: Looker Studio/Microsoft Power BI/Tableau)。

運用設計では、データの粒度(募集職種・勤務地・チャネル・選考ステージ・面接官単位)、更新頻度(リアルタイム/日次バッチ)、アクセス権限(人事・現場・経営)、通知(合否期限・SLA・滞留アラートのSlack連携など)を明確にします。指標の定義とダッシュボードのバージョン管理をドキュメント化し、退職・異動時にも継続可能な「運用の型」を作ることが、継続的な間接コスト削減の鍵になります。

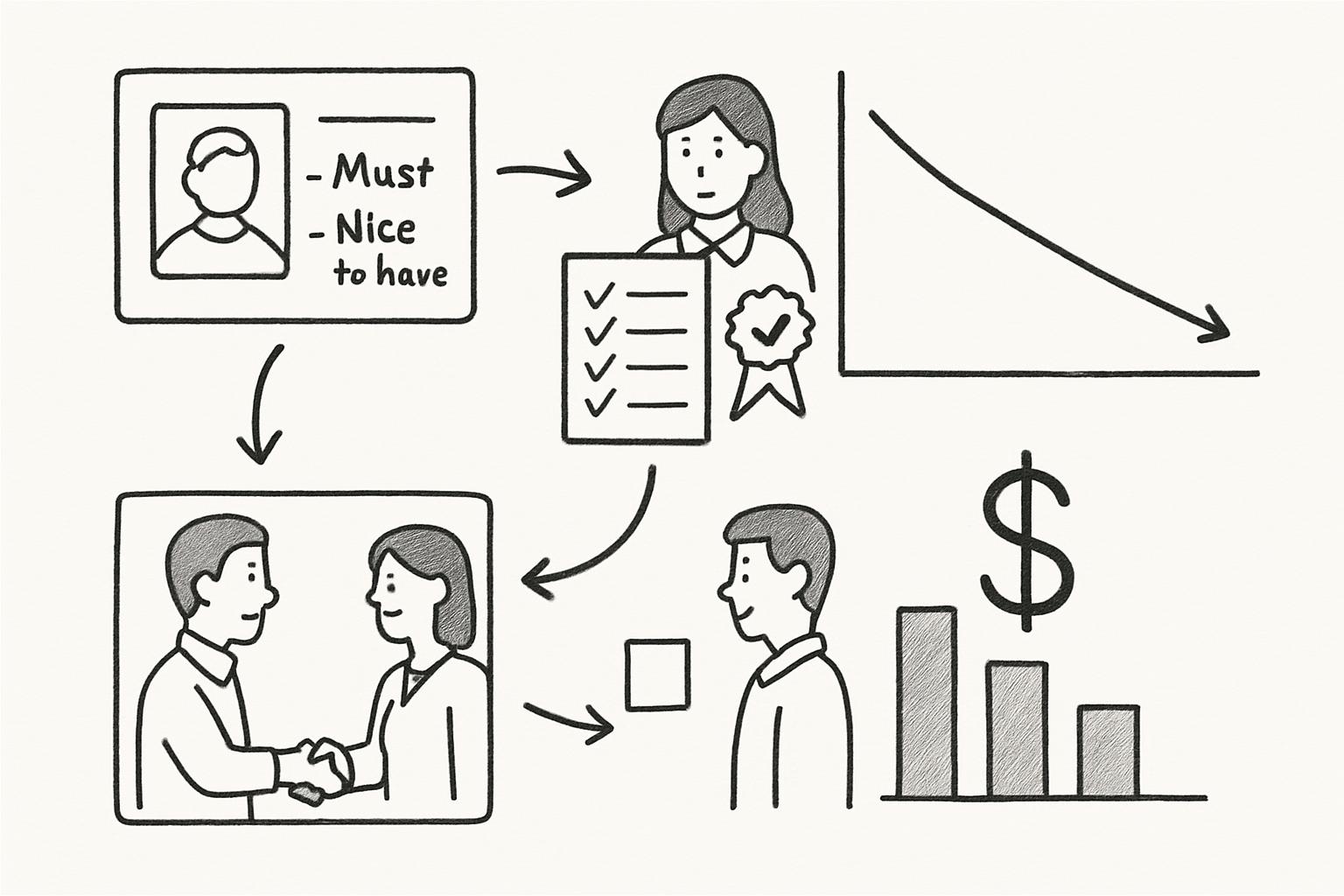

11. 採用ミスマッチを防ぎ長期コストを下げる仕組み

採用ミスマッチは、採用単価の再発生、研修費用の無駄、戦力化までの遅延、チーム生産性の低下など、長期的なコスト増につながります。中小企業が持続的にコスト削減を実現するには、選考前(要件定義)、選考中(評価の精度)、入社後(オンボーディング・定着・評価)の一連のプロセスをデータでつなぎ、再現性のある仕組みに落とし込むことが重要です。本章では、ミスマッチ予防の設計図と運用ポイントを体系的に解説します。

11.1 採用ペルソナとコンピテンシーの定義

ミスマッチは、多くの場合「何をできる人が、どの状態で成功と言えるか」が曖昧なことに起因します。まずは事業戦略と役割期待から逆算し、採用ペルソナ(人物像)とコンピテンシー(成果に結びつく行動特性)を定義します。ペルソナは、必須要件(Must)と歓迎要件(Nice to have)を切り分け、経験年数よりも「実行した行動と成果」に重心を置いて言語化します。

コンピテンシーは、課題発見力、実行力、学習意欲、チームワーク、顧客志向、遵法意識などの行動をレベル定義します。面接での評価をばらつかせないために、STAR(Situation/Task/Action/Result)で深掘りする質問例と、各コンピテンシーの評価ルーブリック(例:1〜4段階)を用意し、ハイヤリングマネジャー全員で共有します。ジョブディスクリプション(職務記述書)とも整合させ、候補者向けにリアリスティック・ジョブ・プレビュー(実際の仕事の大変さと魅力を両面提示)を提供すると、期待ギャップによる早期離職を抑制できます。

効果測定として、書類通過率、一次面接合格率、タイムトゥハイア、試用期間中のパフォーマンス、入社3・6・12カ月の定着率などを追い、定義自体を継続的にチューニングします。これにより、母集団の質の向上と選考時間の削減が同時に進み、採用コストの構造を改善できます。

11.2 適性検査とリファレンスチェックの活用

適性検査やリファレンスチェックは、構造化面接を補完し、判断の確度を高めるための手段です。導入の目的は「足切り」ではなく「合否判断の解像度を上げること」と定義し、職務関連性の高い能力(認知特性、行動傾向、価値観の傾向など)に限定して活用します。結果は単独での合否材料にせず、面接の回答や実技課題(ワークサンプル)と組み合わせて総合評価します。

リファレンスチェックは、候補者本人の同意を得たうえで、事実ベース(役割、期間、成果、協働スタイル、再雇用意向など)に絞り、差別的・不要不適切な情報の取得を避けます。質問票は標準化し、複数名からの回答でバイアスを緩和します。取得した個人情報は目的外利用をせず、保管期間と廃棄ルールを明確にして取り扱います。スコアリングは、面接評価・適性検査・リファレンスの重みづけを事前に合意し、偽陽性(合格させすぎ)と偽陰性(落としすぎ)のバランスをコスト観点で最適化します。

11.2.1 SPI3やCUBICやミキワメの導入ポイント

適性検査は、目的適合性(どの能力を測るか)、妥当性・信頼性(統計的裏付け)、運用負荷(受検時間・費用・デバイス対応)、公平性(障害や日本語運用への配慮)、データ管理(保管・同意・再受検ルール)を基準に比較します。SPI3は総合型で新卒・中途双方での運用実績が広く、CUBICは職種別・活躍者プロファイルとの比較運用に使いやすく、ミキワメは見極めと育成の両面での活用設計がしやすいなど、それぞれ特性があります。自社の活躍者データと紐づけたパイロット(小規模検証)を実施し、合否のカットオフ閾値を決めすぎないこと、受検結果を候補者の合否フィードバックにどこまで反映するかの方針を明確にすることが重要です。ATSや採用管理スプレッドシートと連携し、結果の自動集計・可視化まで含めて運用設計するとコスト効果が高まります。

11.3 オンボーディングと人材定着の設計

入社後のオンボーディングは、ミスマッチの「是正コスト」を最小化する最重要工程です。入社前(プリボーディング)から、就業規則・情報セキュリティ・ハラスメント防止の周知、初日の受け入れ準備、30-60-90日プラン(期待成果・評価基準・学習計画)をセットで設計します。現場メンター(バディ制度)、週次の1on1、OJTとeラーニングの併用、業務マニュアルとチェックリストの整備により、習熟スピードを可視化します。職場見学や業務体験(法令・安全配慮の範囲内)を選考段階で提供しておくと、入社後の期待ギャップをさらに縮小できます。

定着をデータで運用するために、入社1・3・6カ月のパルスサーベイ、eNPS、メンタル面・業務量の早期警戒シグナル、試用期間レビュー(目標に対する到達度と支援計画)を標準化します。KPIは、オンボーディング完了率、習熟到達までのリードタイム、早期離職率、上長所要時間、チーム生産性への寄与などを採用KPIと連動させます。これにより、再採用に伴う直接コストと機会損失を抑え、教育投資の回収を前倒しできます。

11.4 評価制度とキャリアパスの明確化

評価制度とキャリアパスの不透明さは、ミスマッチ体験(「期待と違った」)の主要因です。等級制度×コンピテンシーで役割期待を可視化し、賃金レンジ、昇格・昇給の要件、職種別スキルマトリクスを明文化します。管理職と専門職のデュアルラダーを用意し、昇格が「マネジメントの適性に依存しすぎる」状態を避けると、定着とエンゲージメントの両立に寄与します。学習・資格支援、社内公募、ジョブローテーションのルールも合わせて提示し、成長の見通しを描ける状態にします。

運用面では、OKRやMBOなどの目標設定を四半期単位で回し、キャリブレーション(評価のすり合わせ会)と1on1で納得感を担保します。試用期間の評価は、事前に合意した90日プランに基づき、改善機会と支援計画を先に提示し、それでも到達が難しい場合に限って判断する運用にすると、公正性とリスク低減の両立が図れます。評価結果は次期の育成計画・報酬・配置に連動させ、離職面談の学びをペルソナとコンピテンシーに還元することで、ミスマッチ防止の学習ループが完成します。

12. 中小企業 人材 採用 コスト 削減の成功事例と失敗事例

この章では、中小企業が人材採用でコスト削減を実現した成功事例と、逆にコスト増を招いた失敗事例を、再現性の高い運用ポイントとKPIの見方とともに整理する。媒体費・人件費・機会損失といった総コストを正しく捉え、採用単価やタイムトゥハイア、内定承諾率、早期離職率などの指標で振り返ることで、次の打ち手の優先順位が明確になる。

以下の成功事例では、ハローワークの無料チャネルやダイレクトリクルーティング、SNS運用を組み合わせて応募単価を下げつつ、面談化率を高める工夫を示す。失敗事例では、早期離職により再募集費やOJT工数が肥大化する典型パターンと、その未然防止策を解説する。

12.1 製造業での地域採用とハローワーク活用例

地方の製造業では、通年で現場人員を確保する必要がある一方、広告費の高騰や応募希薄化により採用単価の上振れが課題になりやすい。無料チャネルの最大活用と、求人票の情報量・わかりやすさの改善により、応募単価の逓減とタイムトゥハイアの短縮を同時に狙うのが有効である。

まず、ハローワークインターネットサービスに求人を掲載し、職種名と仕事内容を求職者の検索語に合わせて具体化する。「検査・検品」「フォークリフト」「未経験可」「交替制」「残業少なめ」などの表現は、実態に沿って明確に書き分ける。賃金レンジ、シフト、時間外労働の有無、休日、就業場所へのアクセス、教育体制(OJT/資格取得支援)を欠かさず明示し、写真や職場の雰囲気も伝えると、面接辞退率の抑制につながる。掲載自体が無料である点もコスト削減に直結する(参考:ハローワークインターネットサービス)。

次に、地域のミニ面接会・合同企業説明会を活用し、現場管理者同席でリアルな仕事内容を説明する。職場見学の機会をセットにすると、入社後のギャップ縮小により内定承諾率が安定しやすい。未経験者の活用では、トライアル雇用の制度理解と選考導線の連動が奏功することが多い(参考:厚生労働省 トライアル雇用助成金)。

加えて、採用サイトを簡易でも用意し、構造化データ(JobPosting)でマークアップしてGoogleしごと検索からの無料流入を得ると、応募経路の分散とコスト最適化が進む。技術実装はガイドに沿えば難しくない(参考:Google 検索セントラル:求人情報(JobPosting)の構造化データ)。

運用面では、受付〜面接日程調整のレスポンスを即日化し、面接設定率をKPI化。求人票のタイトルや訴求(例:入社後に扱う製品、教育期間、シフト例)をA/Bテストで磨き込み、応募単価・タイムトゥハイア・内定承諾率をダッシュボードで可視化する。結果として、有料媒体依存度を下げつつ、無料チャネル経由の母集団が安定し、採用単価の低減と欠員期間の短縮を両立しやすくなる。

12.2 IT企業でのスカウト強化とSNS連動の例

都市圏のIT系中小企業では、広告入札の競争が激しく、掲載課金型の媒体費が嵩みがちである。ダイレクトリクルーティングを中核に据え、スカウトの精度と量を確保しつつ、SNS・オウンドメディアと連動させることで、媒体コストを圧縮しながらタイムトゥハイアを短縮する設計が有効である。

まず、採用ペルソナとジョブディスクリプションを明確化し、ビズリーチやdodaダイレクトでの検索条件・タレントプールを整備。WantedlyやGreenではカジュアル面談を前提に、ミッション・技術スタック・開発プロセス・評価制度・リモート可否など「働く価値」の言語化を行う。スカウト文面はテンプレート化しつつ、候補者のGitHubやQiita、実績に触れるパーソナライズで返信率を高める。開封率・返信率・面談化率・内定承諾率をKPIとして週次改善する。

同時に、X(旧Twitter)・Instagram・TikTokで、現場エンジニアの登壇・技術選定の背景・日常の開発風景などを短尺動画やスレッドで発信し、LINE公式アカウントに応募導線を集約。スカウトで接点を持った候補者にSNSの実像を提示することで、心理的障壁を下げ、面談辞退率を下げられる。再掲記事やショート動画の定期配信により、指名検索と直接応募が増えると、成果報酬・掲載課金の比率が下がり、採用単価の平準化が進む。

運用では、スカウト送信時間帯や件名、冒頭3行の訴求をA/Bテストし、面談日程調整は自動カレンダー連携で即時化。カジュアル面談でのRJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)を徹底すると、ミスマッチ抑制により内定承諾率が安定し、再募集の発生が減る。結果として、媒体費の最適ミックスとダイレクト比率の向上により、コスト削減とスピード採用を両立しやすい。

12.3 早期離職によるコスト増の失敗例と学び

短期での採用充足を優先し、ジョブディスクリプションが曖昧なまま募集を強行すると、入社後ギャップによる早期離職が発生しやすい。これは再募集費や面接工数の増加にとどまらず、OJTのやり直し、現場の生産性低下、採用ブランド毀損といった間接コストを累積させ、結果的に採用単価とタイムトゥハイアの双方を悪化させる。

典型的な要因は、必須要件と歓迎要件の未整理、業務範囲・評価基準・残業や出社頻度の不明瞭さ、現場との合意形成不足、RJP不足、オンボーディング計画の欠如である。選考段階での期待値調整が行われないと、内定承諾率が一見高くても、入社後の定着率が伸びない。

再発防止策として、採用ペルソナとコンピテンシーの定義を先に固め、面接評価シートを共通化する。適性検査(SPI3、CUBIC、ミキワメなど)の結果は合否の単独判断ではなく、面接所見との整合で活用する。リファレンスチェックで期待行動の再現性を確認し、内定前後にRJPを実施して「やること・やらないこと」を言語化する。入社後は30/60/90日のオンボーディング計画、メンター・1on1の定着支援を仕組み化し、早期離職率を継続的にモニタリングする。

労働条件の明確な提示や、求人票の正確性は、ミスマッチ抑制とコンプライアンスの双方で重要である。無料チャネル(ハローワークインターネットサービス)、助成制度(トライアル雇用助成金)、オウンドメディアの最適化(JobPosting構造化データ)など、コスト効率の良い打ち手と組み合わせることで、募集〜定着までの総コストを安定的に下げられる。

13. 予算を守るための契約とガバナンスのポイント

中小企業が人材採用で「費用対効果を最大化しつつ予算超過を防ぐ」ためには、契約の設計と運用ガバナンスをセットで整えることが重要である。具体的には、調達プロセスの標準化(RFI/RFP)、見積内訳の可視化、契約条項のリスクコントロール、運用時のKPI/SLA管理、情報セキュリティと個人情報保護への適合、そして求人広告の表示品質管理を一気通貫で回す体制が必要となる。

本章では、代理店選定から見積り評価、手数料とオプションの見直し・交渉、セキュリティ・プライバシー対応、表示の適法性・品質管理まで、予算を守るための実務ポイントを網羅する。

13.1 代理店選定と見積もりの読み解き方

選定は属人的な「相場観」ではなく、RFI/RFPを用いた比較可能性の高いプロセスで実施する。評価軸は、媒体取扱実績、ターゲット職種のナレッジ、運用体制(専任/兼任、人数、サポート時間)、レポーティング頻度と粒度、過去のKPI改善事例、再委託の有無、反社会的勢力排除体制、情報セキュリティ認証の有無(ISMSやプライバシーマーク)などを定量・定性でスコアリングする。

見積もりは「媒体費」「運用代行費(手数料)」「制作費(原稿・クリエイティブ)」「ツール/システム費(ATS連携・計測)」「初期設定費」「オプション(スカウト通数追加・上位表示など)」に分解し、単価×数量×期間の形で合算根拠を確認する。媒体費と運用費が混在している場合は、内訳の再提示を依頼する。

成果報酬型では「有効応募」の定義(重複応募や虚偽情報、連絡不能の扱い)、カウントタイミング、無効判定の手続と期限、返金・再掲ルールを明文化する。掲載課金型では、入稿〜掲載〜検収のマイルストーン、掲載延長・差し替え条件、審査落ち時の取り扱いを確認する。

リスク条項として、自動更新の有無と停止期限、最低契約期間、途中解約条件(違約金・日割計算の方法)、価格改定の通知期限、納品物の知的財産権と二次利用範囲、運用アカウントの所有権とデータポータビリティ、障害・ミス発生時の是正措置(再掲・手数料減免)をチェックリスト化する。紙の契約書は印紙コストが生じる場合があるため、電子契約の利用で事務・コストを抑えられるケースもある。

最後に、予実管理を容易にするため、見積情報を「採用単価」「応募単価」「タイムトゥハイア」のKPIと紐づけてダッシュボードに取り込み、稟議・発注(PO)・請求・検収の証跡を台帳化しておく。

13.2 手数料とオプションの見直しと交渉術

交渉の基本は、スコープの明確化と代替案の用意である。施策範囲(媒体数、職種数、求人原稿数、ABテスト回数、週次レポート範囲、クリエイティブ修正上限)を仕様書に落とし込み、スコープ外は「変更申請書」で事前合意することでスコープクリープを防ぐ。

料金モデル別の見直しポイントは、成果報酬型なら「有効応募定義の厳密化」「無効応募の再掲・返金」「上限金額(キャップ)設定」、掲載課金型なら「掲載延長・リライトの無償条件」「在庫連動での枠アップグレード」「期中差し替え回数の無料枠」など。運用代行費は、媒体費と分離し、KPI(応募数、面接設定率、内定承諾率)に連動した改善アクションをレポートにコミットさせる。

ボリュームディスカウントは、年契・複数職種・拠点横断の一括稟議で交渉余地が生まれやすい。新規取引ではパイロット(3カ月など)の実証後に本契約へ段階移行し、成果未達時は「掲出延長」「スカウト通数追加」「上位表示付与」等の非金銭的補填を優先して取り付けると、キャッシュアウトを抑えられる。

ベンダーロックイン回避として、媒体や計測の管理権限を自社名義で保持、データのエクスポート形式(CSV/JSON)を契約に明記、UTM命名規則やタグ管理(Google タグ マネージャー等)の所有権を自社に置く。自動更新は30日前通知などのアラートを契約台帳で管理し、更新判断を計画的に行う。

支払条件は、検収完了ベースの請求、支払サイトと遅延利息、請求分割(前金・中間・後金)の配分を整理する。下請法等の関連ルールに抵触しないよう、取引の透明性と書面交付を徹底することが望ましい(参考: 公正取引委員会 公式サイト)。

13.3 情報セキュリティと個人情報保護のチェック

採用活動は応募者の個人データを扱うため、委託先の管理水準を必ず審査する。個人情報保護法に基づく利用目的の特定・公表、委託先管理、第三者提供や共同利用の有無、国外移転の有無、保存期間と廃棄基準、本人からの開示・訂正・削除請求への対応プロセスを契約・規程で整合させる(参考: 個人情報保護委員会 公式サイト)。

安全管理措置は、組織的(管理者任命、内部規程、教育訓練、委託先監督)、人的(誓約書、退職時の権限剥奪)、物理的(入退室、媒体管理)、技術的(アクセス権限の最小化、二要素認証、通信/保管の暗号化、IP制限、脆弱性対応、ログ監査、バックアップ)を要求事項として明文化する。クラウド/ATS利用時は、データ保管リージョン、稼働率(SLA)と障害報告、BCP/DR計画の有無を確認する(参考: IPA セキュリティ対策)。

第三者評価として、ISMS(ISO/IEC 27001)やプライバシーマークの認証取得状況、定期監査の実施、侵害事案の報告体制(初動時間・報告期限・是正措置)をチェックする。事故時の損害賠償上限、再発防止計画、データ返却・削除の証跡(削除証明書)まで契約に落とし込むことが望ましい(参考: JIPDEC プライバシーマーク制度)。

委託契約には、再委託の事前承諾、目的外利用の禁止、秘密保持(NDA)、監査権の付与、ログの保全期間、更新時のセキュリティ審査再実施を特約で定め、年1回の点検・是正を運用ルールに組み込む。

13.4 求人広告の表示の留意点と品質管理

求人広告は、職業安定法や労働基準法等に基づき、労働条件の適正な明示が求められる。賃金形態、賃金の範囲と根拠、固定残業代の有無と内訳(時間数・超過分の割増)、試用期間の有無と条件、就業場所、就業時間・休憩・休日、社会保険、受動喫煙防止措置、転勤の有無、契約期間、募集者の氏名又は名称など、必須事項を原稿テンプレートで網羅する(参考: 厚生労働省 公式サイト)。

差別的・誤解を招く表現は禁止し、年齢制限は原則不可(例外事由がある場合は根拠を明記)。業務委託募集を雇用と誤認させない表現、インセンティブの記載根拠、写真・動画の過度な演出回避など、誇大・虚偽表示を防止する。

品質管理は、原稿作成→労務/法務レビュー→4眼承認→入稿→媒体審査→掲載後検収→アーカイブという標準フローを設計する。版管理(バージョン、変更理由、承認者)、掲載証跡(スクリーンショット、掲載期間、出稿ID)を残し、監査対応に備える。

運用KPIは、原稿不備率、審査差し戻し率、修正リードタイム、苦情一次回答SLA、媒体ガイドライン違反件数を設定。定例でレビューし、重大な不備は是正報告書の提出、軽微な不備はテンプレートの修正で再発防止を図る。媒体社や代理店との定例会では、審査基準の変更、アルゴリズムの更新、表示順位に関わる要素の共有を受け、変更管理に反映する。

最後に、ガバナンスの全体像を支える仕組みとして、契約台帳・更新アラート、発注/検収と請求の三点照合、予実ダッシュボード、リスク・コンプライアンス委員会での四半期レビューを運用し、予算超過の早期検知と是正を実現する。

14. すぐに実行できるチェックリストとテンプレート

この章では、中小企業が今日から着手できる「実務に直結する」チェックリストとテンプレートを提供します。求人票・面接評価・スカウト・KPIダッシュボード・週次運用の5点を標準化することで、採用単価とタイムトゥハイアを同時に下げ、内定承諾率の改善や辞退率の抑制につなげます。各テンプレートは、法令・情報開示・検索最適化・運用負荷の観点を網羅し、ハローワークやGoogleしごと検索、Indeed無料枠、ATS/スプレッドシート運用との親和性も考慮しています。

14.1 求人票テンプレートと面接評価シート

求人票は応募単価と母集団の質を左右する最重要ドキュメントです。必須記載の抜け漏れ防止と、候補者の意思決定に必要な情報の透明性確保がコスト削減の近道になります。面接評価は基準の標準化と根拠の記録が肝要です。

求人票チェックリスト(正確性・網羅性・検索対策)

- 職種名:具体的・検索されるキーワードを含める(例:法人営業/ルート営業/インサイドセールス)

- 仕事内容:ミッション→主要業務→期待成果(KPI)→関係部署の順で記載

- 応募資格:必須/歓迎を分離(資格・経験年数・ツール・言語)

- 雇用形態:正社員/契約社員/パート・アルバイトなど

- 給与:基本給と各種手当を分け、レンジ・想定年収・賞与・昇給基準を明記

- 勤務地:住所・最寄駅・転勤有無・リモート可否・出社頻度

- 勤務時間:所定時間・休憩・残業の有無と平均・フレックス/裁量労働

- 休日休暇:年間休日・有給・特別休暇(取得実績)

- 試用期間:有無・期間・条件変更の有無

- 受動喫煙対策:屋内原則禁煙/喫煙室設置など

- 福利厚生:社会保険・通勤手当・リモート手当・育児介護制度・研修

- 募集背景:新規/増員/欠員と理由・組織規模

- 選考フロー:書類→面接回数→適性検査→最終→オファーまでの所要日数目安

- 応募方法・問い合わせ先:メール/フォーム/ATS、個人情報取扱いの明示

- 掲載最適化:Googleしごと検索(JobPosting要件)とIndeed無料枠に必要な項目を充足

- ブランディング:働く価値(バリュープロポジション)・写真3点以上・社員の声

求人票テンプレート(コピーして編集)

面接評価シートの考え方と運用ポイント

- 評価軸を「スキル・コンピテンシー・カルチャーフィット・動機の納得度・条件リスク・総合」の6領域に統一

- 各項目は5段階評価+根拠(具体行動・事実)を必ず記載し、面接官間のバラつきを抑制

- 評価と提案年収・役割期待(入社後3ヶ月の成功状態)をセットで記録し、オファー説明の一貫性を担保

面接評価シート(コピーして編集)

14.2 スカウト文面テンプレートと返信率向上テクニック

スカウトは「誰に・何を・なぜ今」を短く明確に伝えるほど返信率が上がり、採用コストの逓減に直結します。送信前のチェックとABテストの仕組み化で継続改善しましょう。

送信前チェックリスト(パーソナライズ・価値提案・行動設計)

- 件名30字以内に職種と魅力を明記(例:プロダクトマネージャー|少数精鋭×裁量大)

- 冒頭で氏名+貴殿の実績に具体言及(職務経歴/成果/公開ポートフォリオ)

- 役割と期待成果・評価指標(例:6ヶ月で◯◯KPI達成)を明記

- 開示情報:給与レンジ・雇用形態・勤務地/リモート可否・使用技術・組織規模

- カジュアル面談の所要時間(15〜30分)と候補日時A/B/C、オンライン可

- CTAは1つに統一(このメールに「A/B/C」で返信、またはURL1本)

- フォロー計画:初回→3日後→7日後の3通で終了、以降は迷惑にならない配慮

- 差出人は実名+役職、署名に会社情報と連絡先、個人情報配慮の一文

初回スカウトテンプレート

フォロースカウトテンプレート(3〜7日後)

ABテスト観点

- 件名の訴求軸(裁量/技術チャレンジ/社会的意義)

- メール文量(短文 vs 情報開示多め)、差出人(現場責任者 vs 人事)

- 送信時間帯(通勤前・昼休み・夜間)、フォロー間隔(3日/5日)

- CTA方式(返信A/B/C vs カレンダーURL)と返信率・面談化率の比較

14.3 採用KPIダッシュボードの雛形

KPIは「可視化できないコスト」を削るレバーです。定義の統一、式の明文化、週次レビューの徹底で、媒体費・人件費・機会損失を同時に最適化します。ATSがなくても、スプレッドシートで十分に運用可能です。

主要指標と定義(算出式)

- 応募数=期間内の有効応募総数(重複除外)

- 書類通過率=書類通過数÷応募数

- 一次通過率=一次通過数÷一次面接実施数

- 最終到達率=最終面接実施数÷応募数

- 内定承諾率=承諾数÷内定数

- 辞退率(選考中)=候補者辞退数÷選考中候補者数

- 早期離職率(3ヶ月)=3ヶ月以内離職者数÷入社者数

- 採用単価=採用関連総コスト(媒体・広告・人件費・外注)÷入社人数

- 応募単価=媒体・広告費÷応募数

- タイムトゥハイア=最初の接点日(応募/スカウト返信)から内定承諾までの日数

- タイムトゥフィル=求人公開から内定承諾までの日数

- ソース別採用数=媒体/ハローワーク/リファラル/ダイレクトの入社数

- スカウト返信率=返信数÷送信数、面談化率=面談数÷返信数

- 面接官工数=面接実施数×平均面接時間×人数(時給換算で金額化)

ダッシュボード雛形(列設計・計算式の例)

運用ルール

- 更新頻度:日次入力・週次レビュー、月初に前月確定

- 閾値アラート例:タイムトゥハイア>45日、内定承諾率<50%、応募単価>◯◯円

- 可視化:職種別・ソース別・週次推移の折れ線/ファネル図でボトルネック特定

14.4 週次運用ルーティンと会議体設計

「決めたことをやり切る」ための最短ループを設計します。週次での仮説検証と、SLA(合意された応答時間)遵守により、辞退と機会損失を削減します。

週次ルーティン(例:最短で回すオペレーション)

- 月:パイプラインレビュー(全職種)/先週のKPI差分確認・優先課題の特定

- 火:スカウト送信バッチ(例:ターゲット100件)/ABテスト設計

- 水:面接官キャリブレーション(評価すり合わせ・事例共有・同席面接)

- 木:採用広報(求人票の更新、社員インタビュー、SNS発信のネタ出しと投稿)

- 金:レトロ(打ち手の効果検証)/ダッシュボード更新・来週の打ち手確定

- 毎日:候補者返信・日程調整の即応(SLA遵守)

SLAと役割分担(RACIの簡易化)

- 候補者初回返信:24時間以内(Responsible:採用担当/Accountable:採用責任者)

- 書類選考:48時間以内(現場マネージャー)

- 面接フィードバック入力:当日中(面接官)

- オファー条件決裁:2営業日以内(経営)

週次採用会議アジェンダ(30〜45分)

日次チェックリスト(運用の型)

- 応募・返信の一次対応(SLA内達成率100%)

- 新着候補者の重複・スクリーニング・トリアージ

- 面接枠の空き最適化(リスケ即時反映・前倒し提案)

- 求人票の検索順位と表示回数の確認(媒体管理画面)

- ハイパフォーマー候補の次アクション設定(次回アジェンダ化)

運用ドキュメントの定義

- 求人票Definition of Done:必須項目充足・給与内訳明確・選考フロー明記・画像3点以上・公開日設定

- 面接官ハンドブック:評価軸定義・NG質問例・フィードバック基準・トーン&マナー

- スカウト運用基準:ターゲット条件・パーソナライズ項目・ABテスト設計・フォロー回数

15. よくある質問

中小企業の人材採用でコスト削減を目指すうえで、現場から頻繁に寄せられる質問に回答します。広告費ゼロでの母集団形成、地方採用の打ち手、未経験採用に伴う育成コストの見積もり、内定辞退の抑止と内定承諾率の改善など、実務に直結するポイントをまとめました。

15.1 広告費がない場合に応募を集める方法

まずは公的サービスと自社資産を最大活用します。ハローワークの無料求人は全国に公開され、応募導線として確実です。ハローワークインターネットサービスから求人票を作成・更新し、職種名に一般的に検索されるキーワード(例:製造オペレーター、軽作業、ルート営業、事務、未経験可)を含め、給与、就業時間、休日、残業時間、試用期間、転勤有無、社宅や送迎の有無などを具体的に記載してください。地域のミニ面接会や相談窓口も活用しましょう。参考:ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)

次に自社採用サイトを整備し、Googleしごと検索での無料露出を狙います。求人ごとに個別ページを用意し、職務内容、勤務地(住所)、雇用形態、給与レンジ、掲載期限を明記し、構造化データ(schema.orgのJobPosting)を実装します。これによりクローラビリティが高まり、検索結果に求人カードとして表示されやすくなります。実装ガイド:JobPosting 構造化データ(Google 検索セントラル)

Googleビジネスプロフィールも無料で効果的です。「最新情報」投稿で採用ページへリンクし、写真や動画で職場の様子を発信。口コミには必ず返信し、誠実な姿勢を可視化します。公式情報:Google ビジネス プロフィール

SNSのオーガニック運用はコストをかけずに母集団形成に効きます。XやInstagram、TikTokで「仕事内容」「1日の流れ」「職場の雰囲気」「シフト」「未経験者の成長事例」を継続発信し、プロフィールに採用サイトとLINE公式アカウントのリンクを設置。LINEでは自動返信と面接日程の定型文を用意し、最短導線で応募→面接へつなげます。ハッシュタグは地域名×職種(例:「#札幌 #製造 #未経験歓迎」)を基本に、投稿は週数回の定期運用が目安です。

社員リファラル(紹介採用)も低コストで有効です。紹介フローを簡素化し、少額の謝礼や表彰で参加を促進。アルムナイ(退職者)向けに近況レターを配信し、再入社や紹介のきっかけを作ります。採用プロセスは選考回数を最小限にし、即日合否や当日カジュアル面談を用意すると応募単価の低下とタイムトゥハイア短縮につながります。

15.2 地方の中小企業で応募が集まらないときの対策

まず採用ペルソナを「通勤手段・通勤時間・家族構成・希望シフト」で再定義します。地名、最寄り駅、マイカー通勤可、駐車場の有無、送迎の有無は求人票・採用サイトの見出しや冒頭で強調し、地元志向の検索に適合させます。複数勤務地がある場合は、勤務地ごとにページを分け、Googleしごと検索で位置情報が正確に伝わるよう構造化データを設定します。ガイド:JobPosting 構造化データ(Google 検索セントラル)

公的チャネルの活用は地域採用で特に効果的です。最寄りのハローワークで求人票の見直し相談を行い、ミニ面接会や合同企業説明会への参加を検討します。地元高校・専門学校・大学のキャリアセンターへの求人票送付や、企業見学会の実施も母集団形成に寄与します。情報源:ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)

オファー面では「住宅手当・社宅」「入社支度金の代わりに家賃補助」「シフトの柔軟性」「土日どちらか休み」「残業実態の明記」「副業可」「リモート・ハイブリッド可(職種により)」など、地域の実情に合う条件にチューニングします。賃金相場や通勤コストを踏まえた手当設計は、応募率の向上に直結します。

候補者体験(CX)の摩擦を最小化します。書類選考を簡素化し、LINE公式アカウントでの連絡や夜間・土日面接枠、現地見学会、当日カジュアル面談などでスピード感を担保。ATS(HRMOS採用、ジョブカン採用管理、HERPなど)で自動リマインドと日程調整を仕組み化し、レスポンス遅延による離脱と機会損失を抑えます。これによりタイムトゥハイアが短縮し、媒体依存度と採用単価の削減につながります。

15.3 未経験採用の育成コストをどう見積もるか

育成コストは「直接コスト+間接コスト+機会損失」で捉えます。直接コストは研修教材・外部講座・適性検査(SPI3、CUBIC、ミキワメなど)の受検料、アカウント費用、入社オリエンテーション費など。間接コストはOJT担当者の指導工数(時間×人件費単価)、管理職の評価・1on1時間、ATS運用や日程調整の事務工数など。機会損失は立ち上がり期間中の生産性ギャップ(標準生産性−現状生産性)の金額換算です。

実務では次のフレームで見積もります。1)新人の人件費×立ち上がり月数、2)OJT担当者の時給換算×指導時間、3)研修・適性検査・教材の実費、4)ツール(月額)の按分、5)育成に伴う発注遅延や品質差の影響(定性的でも可)。早期離職率が一定以上ある場合は、期待値として「総コスト÷(1−早期離職率)」で補正し、採用単価と合わせて事業計画に反映します。

KPIは「30/60/90日オンボーディング目標」「職務別チェックリスト達成率」「品質/安全の重大ミスゼロ」「現場独り立ち時点」「育成NPS」などを設定。評価シートとジョブディスクリプションを連動させ、誰が見ても同じ基準で判断できるよう標準化します。適性検査は合否の単独判断ではなく、面接評価やトレーニング計画の材料として活用してください。公的支援や助成制度の適用可否は、最寄りのハローワークで最新情報を確認するのが確実です。案内:ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)

15.4 内定辞退が多いときの改善策

最初に現状把握です。内定承諾率(承諾数÷内定数)、フェーズ別離脱率(応募→面接→内定→入社)、辞退理由の分類(条件・他社決定・勤務地・スピード・期待値不一致など)をダッシュボードで可視化し、ボトルネックを特定します。ATSを用いてSLA(応募連絡は当日、書類合否は24時間以内、内定提示から48時間以内にフォロー)をチームに徹底します。

候補者体験の改善が最も効果的です。面接日程は即時予約制、選考回数を最小化し、カジュアル面談や現場見学で仕事内容と働く価値を具体化。オファーレターには給与(固定残業の有無と時間数)、評価制度、キャリアパス、残業実態、転勤有無、リモート可否、入社後オンボーディング計画を明記し、期待値のズレを解消します。内定者フォローはLINE公式アカウントやメールで定期連絡し、入社前課題やウェルカムメッセージ、メンター紹介を行うと承諾率が上がります。

競合対策として、同地域・同職種の条件をベンチマークし、給与・手当・シフト柔軟性・教育投資を総合で最適化。面接官トレーニングを実施し、評価基準を標準化して属人化を排除します。内定辞退を減らす文章表現はABテストで検証し、スカウト文面や求人票のタイトル・要約・写真を継続的に改善します。これらの運用をHRMOS採用、ジョブカン採用管理、HERPなどのATSでテンプレート化すると、内定承諾率の改善と運用コストの削減を同時に実現できます。

16. まとめ

中小企業の採用コスト削減は、短期はハローワークとSNS無料施策、長期はオウンドメディアとATSで標準化し、AIで自動化するのが結論。採用単価とタイムトゥハイアをKPIで可視化し、ミスマッチ防止(適性検査・オンボーディング)を徹底。IndeedやGoogle しごと検索連携、ビズリーチ等の選択は費用対効果で最適化を。LINE公式アカウントやGoogle ビジネスプロフィールで応募導線を短縮し、内定承諾率も改善する。